イタチが木に登る能力は?【高さ3メートルまで自由自在】家屋侵入を防ぐ5つの対策法も

【疑問】

イタチは本当に木から家に侵入してくるの?

【結論】

地上から高さ3メートルまでの木があれば、イタチは自由に登り降りして建物に侵入できます。

ただし、建物から2メートル以上木を離し、低い枝を除去することで侵入を防げます。

イタチは本当に木から家に侵入してくるの?

【結論】

地上から高さ3メートルまでの木があれば、イタチは自由に登り降りして建物に侵入できます。

ただし、建物から2メートル以上木を離し、低い枝を除去することで侵入を防げます。

【この記事に書かれてあること】

庭に生えている木が、イタチの侵入経路になっていませんか?- イタチは鋭い爪と柔軟な体で木を自在に登り降りする

- 活動範囲は地上から3メートルまでが限界

- 夕方から深夜にかけて木登り行動が活発化

- 建物周辺の木は侵入経路になりやすいため要注意

- 効果的な対策には物理的な防御と忌避効果の両方が重要

じつは、イタチは驚くべき運動能力を持っていて、高さ3メートルまでの木なら自由自在に登り降りできるんです。

「庭の木からイタチが侵入するなんて…」と侮ってはいけません。

鋭い爪と柔軟な体を武器に、夜間にまるで忍者のように木を伝って屋根裏へ忍び込んでくることも。

この記事では、イタチの木登り能力の特徴と、木からの侵入を防ぐための対策法をくわしく解説します。

【もくじ】

イタチの木登りが気になる原因と能力

- 高さ3メートルまでの木を自在に登り降り!驚異的な運動能力

- 素早い爪と柔軟な体で「木の上を自由自在」に移動する

- 建物近くの木は「侵入経路として要注意」が鉄則!

高さ3メートルまでの木を自在に登り降り!驚異的な運動能力

イタチは地上から高さ3メートルまでの木を自由に登り降りできる、優れた運動能力を持っています。イタチの木登りは、まるで軽やかな体操選手のよう。

細い枝でも「ちょこちょこっと」と軽々と渡り、幹をくるくると回りながら上っていきます。

「どうしてこんなに木登りが上手なの?」その秘密は、イタチならではの体の特徴にあります。

- 体重が軽く、体が細長いため、細い枝でもバランスを取りやすい

- 爪が鋭く、木の表面をしっかりと掴める

- 体が柔軟で、どんな角度からでも木に取り付ける

- しっぽを使って空中でバランスを取れる

「ふわっと」した動きに見えて、実は相当なパワーの持ち主なんです。

そして驚くべきことに、頭を下に向けた状態でも余裕で降りてこられます。

素早い爪と柔軟な体で「木の上を自由自在」に移動する

イタチの木登りは、爪と体の柔軟性を巧みに使った特殊な技術です。まず、先端が鋭い爪を木の表面に引っかけます。

「がりっ」と音を立てながら、爪先が木の皮に食い込んでいくんです。

この時、イタチは前足と後ろ足を交互に動かしながら、体重を分散させて安定した姿勢を保ちます。

体の使い方もとても上手です。

- 直径2センチの細い枝でも、体を横に向けてバランスを取る

- 幹と幹の間を飛び移る時は、しっぽを使って方向転換

- 枝の下をぶら下がって移動する時は、全身の筋肉を使う

これにより、足場の悪い場所でも「するすると」登っていけるんです。

「まるでつるを巻くように木を登っていく」という表現がぴったり。

建物近くの木は「侵入経路として要注意」が鉄則!

木登りの達人であるイタチにとって、建物の近くにある木は格好の侵入経路になります。特に要注意なのが、建物から半径5メートル以内にある木です。

「木があるから景観が良くて」と安心していると、思わぬ事態を招くことも。

イタチは木を伝って屋根や壁に到達し、そこから建物内に侵入してしまう可能性があるんです。

危険度が特に高い木の特徴をまとめました。

- 幹の表面が粗く、爪が引っかかりやすい樹木

- 枝が建物に近い位置で分かれている木

- 低い位置から枝分かれが多い木

- 樹皮が柔らかく、爪が刺さりやすい木

でも大丈夫。

木の特徴を知り、適切な距離を保っておけば、イタチの侵入を防ぐことができます。

木を使った移動と行動パターン

- 夕方から深夜の「活動時間帯」を把握しておこう

- 獲物を追いかける時は「2メートルの高さ」から飛び降り

- 枝分かれした場所で「30分の休憩」をとる習性

夕方から深夜の「活動時間帯」を把握しておこう

イタチの行動は日没後から本格的に始まります。特に夕方6時から夜中の12時までが最も活発な時間帯です。

- 日没後2時間が最も活動が盛んな時間帯で、この時間帯に木登りする姿がよく目撃されます

- 餌場と寝床を行き来する際に、1日平均4回も木を使って移動します

- 夜明け前の午前4時までは活動を続けますが、朝日が昇ると活動は急激にぐっと減ります

じっと動かない時間はほとんどありません。

すばしっこく素早い動きで、さっと登ってさっと降りてくるのが特徴なんです。

獲物を追いかける時は「2メートルの高さ」から飛び降り

イタチは獲物を追いかける時、木から飛び降りる離れ業を見せます。尾を使って空中でふわっとバランスを取り、ちゃんと着地するんです。

- 地上2メートルまでなら安全に飛び降りができ、獲物を追って飛び降りる時は前足から着地します

- 着地の瞬間は体を丸め、衝撃を分散させる技を持っています

- 獲物を追う時は、枝から枝へとぴょんぴょん飛び移ることもできます

- 飛び降りた後は、すぐさま走り出せる態勢で着地するのが上手です

枝分かれした場所で「30分の休憩」をとる習性

イタチは木の上で休憩をとることがあります。特に、幹から枝が分かれた安定した場所を好んで選びます。

- 休憩時は体を丸めてじっとする姿勢をとり、尾を使って体を固定します

- 1回の休憩は30分程度で、獲物を探すため周りをきょろきょろと観察します

- 休憩場所は毎回同じ枝を選ぶ傾向があり、木の高さ2メートル付近を特に好みます

- 雨の日は休憩時間が長くなり、葉の密集した場所で雨宿りをすることも

他の動物との能力比較

- イタチvsネコ「木登りは5メートルと3メートル」の差

- イタチvsリス「木の上の移動速度」は2倍の開き

- イタチvsハクビシン「飛び降り能力」は1メートルの差

イタチvsネコ「木登りは5メートルと3メートル」の差

イタチとネコの木登り能力には大きな差があります。ネコは5メートルの高さまで自由に登れるのに対し、イタチは3メートルが限界なんです。

それではなぜこのような差が生まれるのでしょうか。

これは体の仕組みの違いにあります。

ネコは「木登りのために進化した体つき」を持っているのです。

- ネコの爪は鋭く、しかも引っ込めることができます。

「スパッ」と木の表面に引っかけて、素早く登れるのです - イタチの爪は常に出たままで、しかも短いため、木の表面をしっかりと掴めないことも

- ネコの体重は平均4キロと、イタチの2倍以上。

この重さを活かして安定した姿勢で登れます - イタチは体が細長く、木に巻き付くように登るため、体力の消耗が激しいのです

ところが実は、イタチの体力と筋力には限界があり、3メートル以上の高さになると、息が切れてしまうことが多いのです。

ちょうど人間が階段を3階分一気に駆け上がったときのような状態、というわけです。

イタチvsリス「木の上の移動速度」は2倍の開き

木の上での移動速度を比べると、リスの方がイタチよりも圧倒的に速いことが分かります。リスは1秒間に2メートルも移動できるのに対し、イタチは1メートルが限界です。

この差は「体の特徴」が大きく影響しています。

リスの体は「ふわっ」と軽く、長い尾を使って絶妙なバランスを取ることができます。

まるで空中ブランコの選手のような動きなんです。

- リスの手足は枝を掴むのに特化した形になっていて、素早く移動できます

- イタチの体は細長く、枝から枝へ移動する時に「よろよろ」としがち

- リスの尾は体長とほぼ同じ長さで、空中での姿勢制御が得意です

- イタチの尾は短めで、空中でのバランス調整が「ぎこちない」状態に

「サッ」と逃げられてしまうのです。

イタチvsハクビシン「飛び降り能力」は1メートルの差

木からの飛び降り能力を比べると、ハクビシンの方がイタチより優れています。ハクビシンは3メートルの高さから安全に飛び降りることができますが、イタチは2メートルが限界なんです。

この差が生まれる理由は、体の構造にあります。

「ハクビシンは丸っこい体型で、着地の衝撃を分散できる」のに対し、イタチは細長い体型のため、衝撃を吸収しにくいのです。

- ハクビシンは厚みのある脂肪層があり、着地時の衝撃を和らげます

- イタチの体は筋肉質で引き締まっているため、「ドスン」と衝撃が直接伝わります

- ハクビシンの足裏には分厚い肉球があり、着地時の衝撃を吸収できます

- イタチの肉球は薄く、高所からの飛び降りは足への負担が大きいのです

まるで消防士がはしごを降りるように、後ろ向きにゆっくりと降りてくるのです。

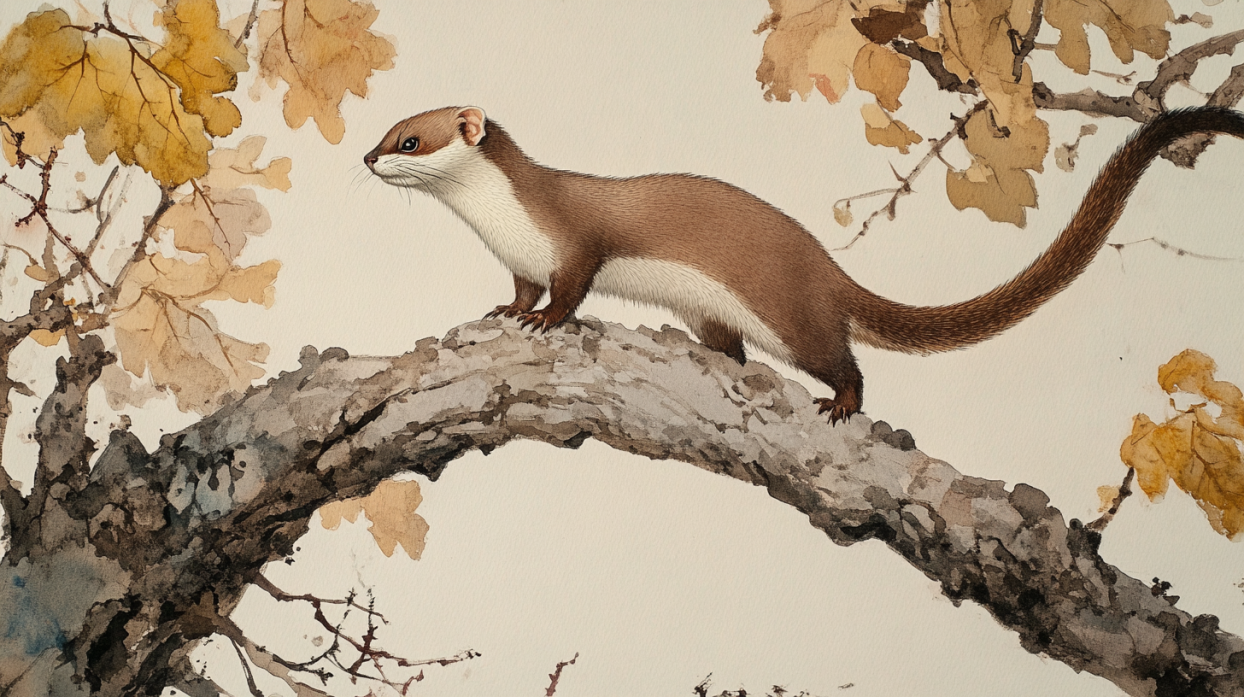

5つの効果的な対策方法

- アルミホイルを巻いて「反射光で威嚇」する方法

- 銅線を螺旋状に巻いて「よじ登り防止」を実現

- 木の周囲に「砂利を敷き詰めて」接近を察知

- ローズマリーを植えて「強い香りで撃退」する方法

- 滑りやすい「プラスチック板で登攀阻止」を実現

アルミホイルを巻いて「反射光で威嚇」する方法

月明かりの反射を利用して、夜行性のイタチを混乱させる対策です。「そろそろ木に登ろうかな」と近づいてきたイタチの目に、きらきらと光るアルミホイルが飛び込んできます。

イタチは警戒心が強い動物なので、見慣れない光の反射に「これは危険かもしれない」とびくびくしながら立ち止まるんです。

アルミホイルの効果を最大限に引き出すには、次の3つのポイントがとても大切です。

- 表面にしわを付けて凹凸をつくり、光の反射角度を増やす

- 幹に巻く高さは地上から50センチから1メートルまでの範囲に収める

- 雨で剥がれないように上部をしっかりとテープで固定する

特に月明かりが強い夜は、きらめく反射光がイタチの目をくらませ、「この木は危険だぞ」という印象を与えることができます。

注意点として、3か月ごとの点検と張り替えが必要です。

雨風で傷んだアルミホイルは反射効果が弱まってしまうので、定期的なお手入れを忘れずに。

銅線を螺旋状に巻いて「よじ登り防止」を実現

イタチの鋭い爪が引っかかりにくい、滑らかな金属の表面を利用した対策です。「すいすい」と木を登ろうとするイタチですが、銅線に爪が引っかからず「ずるっ」と滑り落ちてしまいます。

銅線には滑りやすい特徴があるため、イタチは思うように登ることができないんです。

効果的な設置方法は次の4つです。

- 銅線は直径2ミリ以上の太めのものを選ぶ

- 地上から1メートルの高さまで、10センチ間隔で巻きつける

- 銅線と幹の間に隙間ができないよう、しっかりと密着させる

- 端部はしっかりと固定し、イタチが引っ掛かりを作れないようにする

イタチは「これは登れない」とあきらめて、別の場所に移動していくというわけです。

ただし、銅線は時間とともに酸化して曇ってきます。

表面が荒れると滑りにくくなってしまうので、年に1回は新しいものに交換することをお勧めします。

木の周囲に「砂利を敷き詰めて」接近を察知

イタチが近づいてくると「がさごそ」と音が鳴る、砂利を使った早期警戒システムです。「夜中に静かに忍び寄ろう」と考えているイタチの足元から、パリパリと砂利の音が。

イタチは身の危険を察知して「ここは危ないぞ」と立ち去っていくんです。

効果的な砂利の敷き方には、次の4つのコツがあります。

- 砂利は直径2センチ以上の大きめのものを選ぶ

- 木の周りに半径1メートルの円を描くように敷く

- 厚さは5センチ以上に敷き詰める

- 砂利の下には防草シートを敷いて雑草を防ぐ

まるで「カサカサ」と音を立てる防犯センサーのような役割を果たしてくれるんです。

砂利の効果をさらに高めるには、木の周りに照明を設置するのがおすすめ。

夜間に砂利を照らすことで、イタチの警戒心をより強く刺激できます。

ローズマリーを植えて「強い香りで撃退」する方法

イタチの鋭い嗅覚を利用した、自然な香りによる対策方法です。「むんむん」と漂うローズマリーの香りに、イタチは「この場所は危険かも」と警戒心を抱きます。

植物の力を借りて、優しく寄せ付けない環境を作り出すことができるんです。

効果的な植え方には、次の3つのポイントがあります。

- 木の周りに50センチ間隔で円状に配置する

- 株と株の間に適度な空間を確保して風通しを良くする

- 常に香りが漂うよう、定期的な剪定で新芽の成長を促す

「しゃきっ」とした香りの強い葉を保つために、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えましょう。

株が大きくなりすぎると香りが弱まってしまうので、2か月に1回は刈り込みを。

剪定した枝は束ねて木の周りに置くことで、さらに効果を高めることができます。

滑りやすい「プラスチック板で登攀阻止」を実現

イタチの爪が引っかかりにくい、つるつるした素材を活用した対策です。「よいしょ」と木に爪を立てようとしても、つるつるのプラスチック板では力が入りません。

イタチは「これじゃ登れないや」とすぐにあきらめてしまうんです。

効果的な設置方法は次の3つです。

- 幅30センチ以上のプラスチック板を使用する

- 地上から1メートルの高さに固定する

- 板と幹の間に隙間を作らないようにしっかりと巻きつける

まるで「すべり台」のような状態になり、イタチは何度挑戦しても登ることができないのです。

ただし、紫外線で劣化しやすいという弱点があります。

半年ごとの点検で傷や劣化がないかを確認し、必要に応じて交換することをお忘れなく。

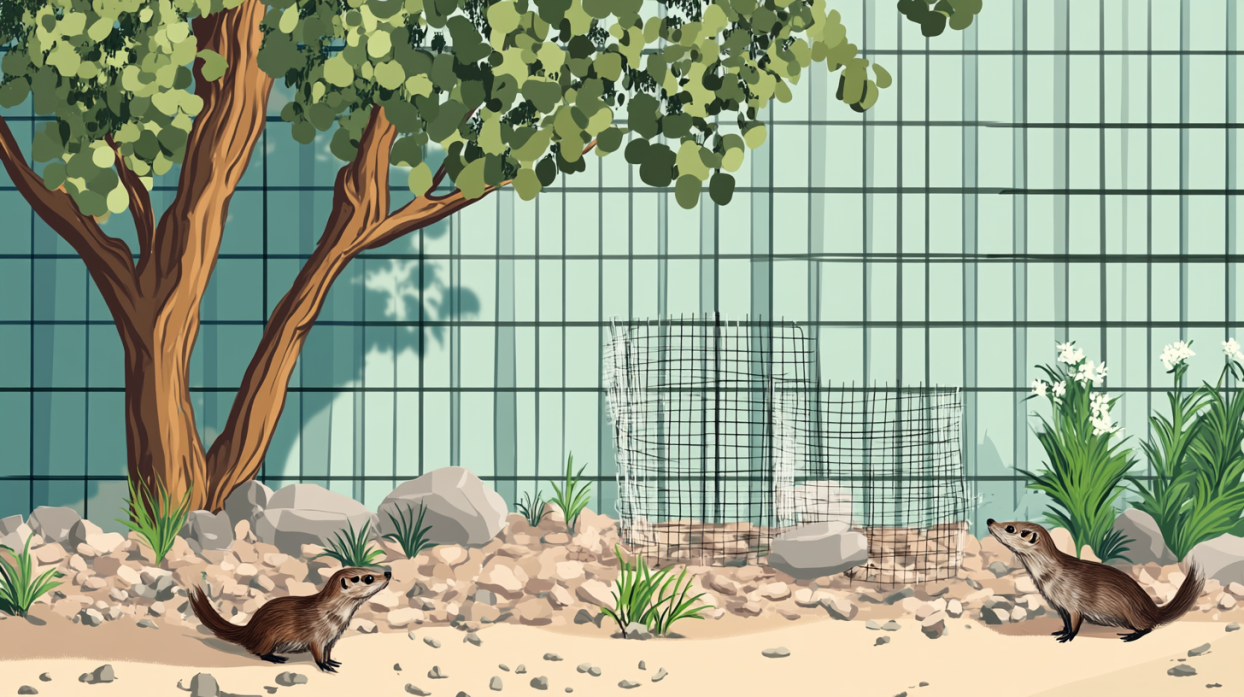

樹木管理の重要ポイント

- 建物から「2メートル以上の距離」を確保すべき理由

- 地上1.5メートルまでの「低い枝を除去」する理由

- 木と木の間隔は「2メートル以上空ける」のが鉄則

建物から「2メートル以上の距離」を確保すべき理由

建物と木の距離は最低でも2メートル以上の間隔が必要です。近すぎると、イタチの侵入経路になってしまいます。

「どうしてこんなに離さないといけないの?」という疑問の声が聞こえてきそうですが、理由はしっかりあるんです。

- イタチは枝を伝って壁や屋根に飛び移れる距離を計算して行動します

- 木がゆらゆらと揺れても届かない距離を確保する必要があります

- 木の成長で枝が伸びても建物に接触しない余裕が必要です

- 台風や強風で枝が大きく揺れても届かない間隔が重要です

地上1.5メートルまでの「低い枝を除去」する理由

イタチの木登り対策として、低い位置の枝を取り除く作業が大切です。地上から1.5メートルまでの枝を除去すれば、イタチは簡単に登れなくなります。

「でもそんなに切って大丈夫?」と心配する声も。

実はこれには理由があるんです。

- 低い位置の枝は足場として利用されやすい危険ゾーン

- 枝を除去しても木の生育に影響はありません

- むしろ栄養が上部に集中して樹勢が良くなります

- 見通しが良くなり、イタチの動きも確認しやすくなります

木と木の間隔は「2メートル以上空ける」のが鉄則

木と木の間は最低でも2メートルの間隔を空けましょう。イタチは木から木へとぴょんぴょん飛び移って移動するため、間隔を空けることが大切です。

「そんなに離す必要があるの?」という声もありますが、これには確かな根拠があります。

- イタチは1.5メートルまでなら楽々と飛び移れます

- 間隔を空けると移動経路として使えなくなります

- 木々の成長を考えても2メートル以上が適切な距離です

- 日当たりや通風も良くなり、庭木の管理もしやすくなります