イタチのノミやダニの被害は?【24時間以内の除去が重要】5つの即効性対策と3つの失敗例

【疑問】

イタチが運ぶ寄生虫の被害から家族を守るには?

【結論】

発見から24時間以内に重曹と食酢による駆除を行い、炭の設置で湿度を下げることが効果的です。

ただし、防虫剤と超音波の併用など複数の対策を組み合わせることで、より確実な予防が可能になります。

イタチが運ぶ寄生虫の被害から家族を守るには?

【結論】

発見から24時間以内に重曹と食酢による駆除を行い、炭の設置で湿度を下げることが効果的です。

ただし、防虫剤と超音波の併用など複数の対策を組み合わせることで、より確実な予防が可能になります。

【この記事に書かれてあること】

イタチの寄生虫被害で、あなたの家族の健康が脅かされているかもしれません。- イタチの寄生虫は7種類の感染リスクがあり要注意

- 湿度70%以上で寄生虫が急速に繁殖する環境に

- 発見から24時間以内の迅速な対応が必須

- 5つの即効性対策で確実に被害を抑制

- 防虫剤と超音波の適切な併用で効果倍増

たった24時間の放置が取り返しのつかない事態を招くのです。

イタチが運ぶ7種類の寄生虫は、家屋内に潜み込んで急速に繁殖します。

「これって本当にイタチが原因なの?」そんな疑問を抱えながら対策を後回しにしていると、寄生虫は1週間で家全体に広がってしまいます。

でも、心配は要りません。

湿度管理と除去作業を適切に行えば、寄生虫の被害から家族を守ることができます。

今すぐできる対策方法を、具体的に解説していきましょう。

【もくじ】

イタチが運ぶノミやダニの被害と特徴

- 24時間以内の寄生虫除去が深刻な被害を防ぐ!

- イタチの寄生虫は7種類!人への感染リスクも

- 掃除機でゴミを放置は超危険!すぐに密閉処理を

24時間以内の寄生虫除去が深刻な被害を防ぐ!

イタチの寄生虫から身を守るには、発見から24時間以内の素早い対処が決め手です。「なんだかむずむずする…」と感じたら要注意。

イタチの寄生虫による被害は、時間とともにぐんぐん広がっていきます。

最初は小さなかゆみから始まりますが、放置すると深刻な事態に発展してしまうんです。

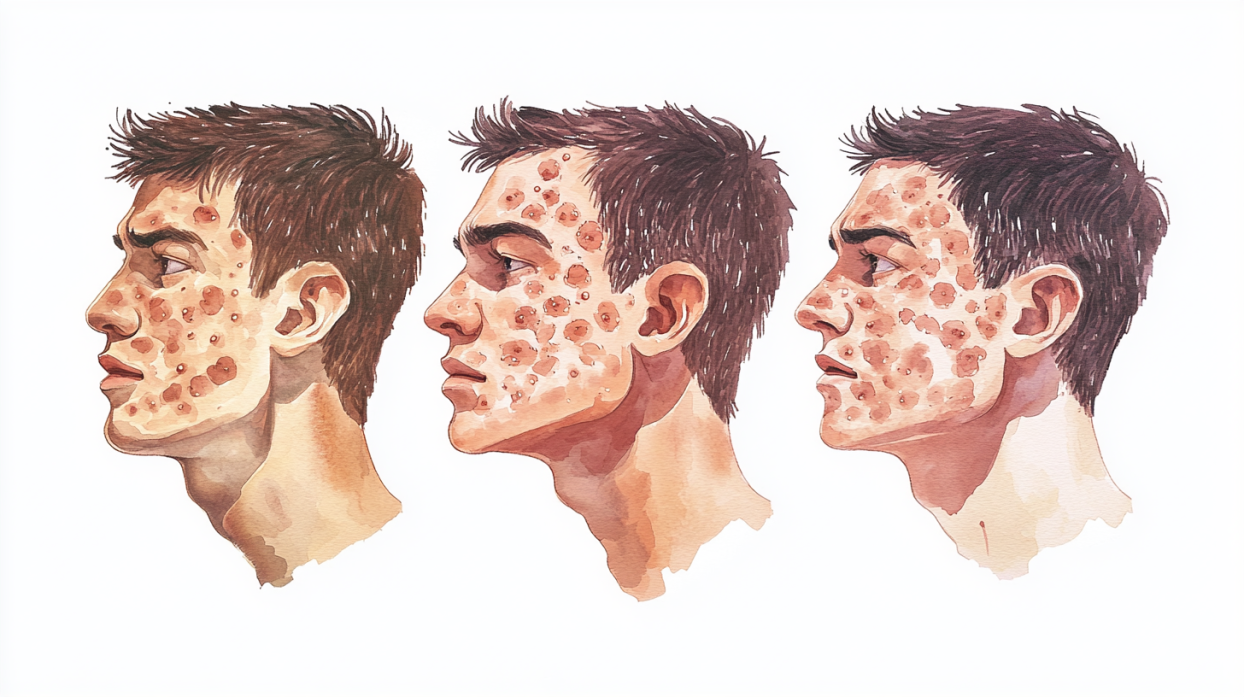

- 6時間以内:かゆみを伴う小さな発疹が出現

- 12時間後:発疹が赤く腫れ始める

- 24時間後:かゆみと腫れが全身に広がる

「まぁ、しばらく様子を見ても…」という考えは危険です。

「これくらいなら大丈夫」と油断していると、あっという間に取り返しのつかない事態に。

発見から24時間以内の対処が、被害を最小限に抑える鍵となります。

早期発見・早期対応で、家族の健康を守りましょう。

イタチの寄生虫は7種類!人への感染リスクも

イタチが運んでくる寄生虫は、実に7種類もあります。しかも、そのすべてが人に感染する可能性があるんです。

「え?そんなにたくさんの種類があるの?」と驚く方も多いはず。

野山を駆け回るイタチは、様々な寄生虫の運び屋になっているんです。

- ノミの仲間が2種類:体長2ミリの小さな跳ね虫

- マダニの仲間が3種類:吸血による感染症の危険あり

- その他の外部寄生虫が2種類:かゆみと発疹の原因に

まるで小さな忍者のように、気づかないうちに体に取り付いてしまいます。

「このマダニ、ちくちくする程度だから…」という考えは禁物。

重い病気を引き起こす可能性もあるんです。

特に湿気の多い梅雨時期は寄生虫が活発になります。

湿度計をこまめにチェックして、寄生虫の繁殖を防ぎましょう。

掃除機でゴミを放置は超危険!すぐに密閉処理を

寄生虫駆除で掃除機を使った後、うっかりゴミ袋を放置していませんか?これが思わぬ危険を招くんです。

掃除機で吸い取った寄生虫は、実はまだ生きています。

「掃除機で吸えば一件落着!」と思いきや、ゴミ袋の中でじっとチャンスを待っているんです。

- 1時間以内:寄生虫が目を覚まし活動開始

- 3時間後:ゴミ袋から這い出す個体が現れる

- 6時間後:新たな場所での繁殖が始まる

「明日捨てればいいか」という考えが、新たな被害を引き起こすきっかけに。

掃除機がけ直後のゴミ袋は二重に密閉し、すぐに屋外のゴミ箱へ。

これが鉄則です。

さらに掃除機本体も、使用後は必ず屋外で保管するようにしましょう。

イタチの巣に潜む寄生虫の生態

- 湿度70%以上で寄生虫が急速に繁殖!要注意

- 寄生虫は3メートル範囲に分散して生息!

- 寄生虫が好む場所と温度の関係に注目!

湿度70%以上で寄生虫が急速に繁殖!要注意

湿度管理は寄生虫対策の要です。部屋の湿度が70%を超えると、寄生虫の繁殖力が一気に高まってしまいます。

寄生虫は湿った環境を好み、特に床下や天井裏の湿度の高い場所でぐんぐん増えていくんです。

繁殖を防ぐために、以下の対策が効果的です。

- 換気扇を朝と夕方の2回、各30分間運転する

- 除湿機を設置して湿度を60%以下に保つ

- 床下換気口の掃除を月1回行う

- 天井裏の通気口を清潔に保つ

寄生虫は3メートル範囲に分散して生息!

寄生虫は巣を中心に広がっていきます。発見場所から半径3メートルの範囲内に、びっしりと寄生虫が潜んでいるのが特徴です。

これは巣の温度と関係があり、以下のような場所に集中して見つかります。

- 壁の内側のすき間や亀裂

- 床下の湿った木材の周辺

- 天井裏の断熱材の隙間

- 換気口の周辺の暗がり

寄生虫が好む場所と温度の関係に注目!

寄生虫は温度にとても敏感です。20度から30度の環境を特に好み、この温度帯でぴょんぴょん活発に動き回ります。

温度が寄生虫の行動に与える影響は以下の通りです。

- 15度以下:動きが鈍くなり、じっとしている

- 25度前後:最も活発に活動する

- 35度以上:避難行動を始める

- 40度以上:活動が急激に低下する

寄生虫の症状と被害の広がり方

- かゆみと発疹は「同時発生」かばらつきか!

- 症状の進行と痒みの範囲は「比例関係」に注目!

- 天井裏と床下の被害は「連鎖的」に拡大!

かゆみと発疹は「同時発生」かばらつきか!

寄生虫による症状は、かゆみが先に出てから発疹が現れるのが一般的です。「なんだかムズムズする」と感じ始めてから、じわじわと症状が進行していきます。

寄生虫に刺されたときの症状の特徴をよく知っておくと、早期発見に役立ちます。

最初は「ちくちく」とした違和感から始まり、その後に皮膚が「ぷつぷつ」と盛り上がってきます。

- 第一段階:かゆみだけを感じる(刺されてから2時間以内)

- 第二段階:発赤を伴うかゆみが出現(4時間後)

- 第三段階:小さな発疹が現れる(6時間後)

- 第四段階:腫れを伴う発疹に変化(12時間後)

これは寄生虫被害の初期段階を示している可能性が高いんです。

特に夜間に「むずむず」と感じる不快感は、寄生虫による被害の典型的な兆候。

かゆみを感じたらすぐに白い布で皮膚をこすって確認してみましょう。

黒い点のような跡が付いていれば、それは寄生虫の痕跡というわけです。

症状の進行と痒みの範囲は「比例関係」に注目!

寄生虫による症状は、時間とともに広がりを見せます。最初は体の一部分だけだった症状が、まるで波紋のように徐々に範囲を広げていくんです。

症状の進行には一定の規則性があります。

「はじめは腕だけだったのに、気づいたら背中まで広がっていた」というのは、よくある被害パターン。

これは寄生虫が人の体温に反応して移動する性質を持っているためです。

- 1日目:直径10センチ程度の範囲で症状が出現

- 2日目:半径30センチまで範囲が拡大

- 3日目:体の片側全体に症状が広がる

- 4日目以降:全身に症状が及ぶ可能性あり

かゆみの範囲は指数関数的に広がっていくため、最初の症状を見つけたら即座に対策を始めることが重要。

体を掻きむしってしまうと、さらに症状が悪化してしまいます。

天井裏と床下の被害は「連鎖的」に拡大!

寄生虫の被害は、建物の構造に沿って広がっていきます。「天井裏でカサカサ音がする」と思っていたら、いつの間にか床下にまで被害が及んでいた、なんてことも。

寄生虫は建物の中を縦方向に移動する特徴があります。

天井裏で繁殖した寄生虫は、壁の中を通って床下まで移動。

そこからまた新たな繁殖場所を探していくんです。

- 天井裏:断熱材の中で卵を産み付ける

- 壁の中:配線や配管に沿って下降

- 床下:湿気の多い場所で大量繁殖

寄生虫は建物全体を1つの生活圏として活動しているため、発見場所が1か所でも、実は建物全体に広がっている可能性が高いというわけ。

天井裏と床下は特に注意して、定期的な点検を欠かさないようにしましょう。

5つの対策で寄生虫被害を撃退

- 重曹と食酢で寄生虫の活動を抑制!即効性あり

- 炭の設置で湿度20%ダウン!繁殖を防止

- 壁際への砂の散布で寄生虫を拘束!

- 40度の温風で寄生虫の動きを制限!

- みかんの皮の活用で寄生虫を寄せ付けない!

重曹と食酢で寄生虫の活動を抑制!即効性あり

重曹と食酢を正しく使えば、わずか30分で寄生虫の活動を止められます。この組み合わせが持つ力は、まるで魔法のように効果てきめんなんです。

「重曹と食酢って本当に効くの?」そう思った方も多いはず。

でも安心してください。

この方法は昔から受け継がれてきた知恵の一つです。

まずは正しい配合から。

重曹と食酢は必ず1対1の割合で混ぜ合わせます。

すると、ぶくぶくっと泡立ち始めます。

この泡の力で寄生虫の動きが止まるんです。

使い方は簡単です。

- 台所用スプレー容器に重曹と食酢を入れる

- 泡立ち始めたら30秒以内に使用する

- 壁際や床の隅に向けて吹きかける

- 10分後に乾いた布で拭き取る

- 2時間おきに3回繰り返す

「畳や布製品には直接使わない方がいいよ」と、経験者の声。

シミになったり、変色したりする可能性があるためです。

使用後は、じゅわっと広がる独特の香りで寄生虫が寄り付かなくなります。

効果は6時間続くので、朝と夕方の2回の使用がおすすめです。

炭の設置で湿度20%ダウン!繁殖を防止

炭には湿気を吸い取る驚くべき力があります。床下に適切に設置すれば、湿度を20%も下げられるんです。

炭の選び方がとても大切です。

ホームセンターで売っている備長炭なら、6畳の床下なら1キログラムで十分。

炭を四隅に置くだけで、じわじわと効果が表れます。

設置のコツをご紹介。

- 床下の換気口から50センチ以内に置く

- 必ず網かごに入れて設置する

- 3か月ごとに新しい炭と交換する

- 古い炭は天日干しで再生できる

炭が湿気を吸うと、寄生虫はぐったりして動けなくなります。

ただし、炭を置いたら完了ではありません。

毎週1回は様子を確認することが大切。

炭が黒くてつやつやした状態なら、まだ十分に効果があります。

表面がくすんで、触るとざらざらしてきたら交換時期の合図です。

古い炭は捨てずに取っておきましょう。

天日に当てて乾燥させれば、また使えるようになります。

まさにもったいない精神の究極の形というわけです。

壁際への砂の散布で寄生虫を拘束!

寄生虫は水分がないと動けません。乾いた砂をまくだけで、寄生虫の動きを止められるんです。

「え?そんな簡単なことで効果があるの?」という声が聞こえてきそうです。

でも、砂には寄生虫の体から水分を奪う力があるんです。

まず砂の選び方が重要です。

細かい粒の乾燥した砂を用意しましょう。

砂場の砂は湿り気があるのでNG。

ホームセンターで売っている園芸用の砂がぴったりです。

使い方のポイントをご紹介。

- 壁際に幅3センチで薄く散布する

- 床の隅は5ミリの厚みで敷く

- 6時間ごとに掃除機で吸い取る

- 新しい砂を補充する

すると寄生虫は体が乾いて、ぴたりと動きが止まるというわけ。

ただし注意点も。

畳の上には使えません。

畳の目に砂が入り込んでしまうためです。

また、電化製品の近くでも使用は控えめにしましょう。

40度の温風で寄生虫の動きを制限!

寄生虫は暑さに弱い生き物です。40度の温風を当てるだけで、ぐったりして動けなくなります。

この方法のミソは温度と時間の組み合わせ。

ドライヤーを使って、しっかりと温めていきましょう。

具体的な手順はこちら。

- ドライヤーは弱風で設定する

- 壁際から20センチ離して温風を当てる

- 一か所に3分間じっくり温める

- 30センチずつ場所を移動する

- 2時間おきに繰り返す

温度計を使って、壁の表面が45度を超えないように気をつければ安全です。

ただし、この方法には注意点があります。

壁紙がはがれやすくなる可能性があるため、古い家屋では控えめにしましょう。

みかんの皮の活用で寄生虫を寄せ付けない!

みかんの皮に含まれる成分には、寄生虫を追い払う力があるんです。しかも、さわやかな香りで部屋も気持ちよくなります。

準備は簡単。

みかんの皮を天日で乾燥させるだけです。

乾燥具合がポイントで、カラカラになるまでしっかり干すことが大切です。

効果的な使い方をご紹介。

- 皮は2センチ四方に切り分ける

- 壁際に30センチ間隔で置く

- 3日ごとに新しいものと交換する

- 古い皮は庭に埋めて肥料に

この香りで寄生虫はそそくさと逃げ出すんです。

「香りが強すぎて困る」という方には裏技が。

乾燥させた皮を茶こしに入れ、天井裏の換気口に置けば、適度な香りで効果を発揮します。

カビの発生を防ぐため、1週間ごとの交換をお忘れなく。

寄生虫対策の注意点と失敗例

- 防虫剤と超音波「併用」で効果が倍増!

- 天然成分と化学成分「使い分け」のポイント!

- 網戸と防虫カーテン「設置順」に要注意!

防虫剤と超音波「併用」で効果が倍増!

寄生虫対策は防虫剤と超音波装置を組み合わせることで、より高い効果を発揮します。「どっちを先に使えばいいの?」と迷いがちですが、順番は決まっています。

まず防虫剤を壁際にしっかりと散布して、すぐに超音波装置を設置しましょう。

防虫剤の即効性で寄生虫の動きを止め、超音波で長期的な予防効果が得られます。

ただし気をつけたいのが使用量です。

「効果を高めたい」という気持ちは分かりますが、防虫剤を必要以上に散布すると逆効果に。

- 防虫剤は2週間ごとに交換

- 超音波装置は3か月ごとに電池交換

- 散布範囲は壁から30センチまで

- 設置場所は床から1メートルの高さ

天然成分と化学成分「使い分け」のポイント!

寄生虫対策には天然成分と化学成分、それぞれの良さを活かした使い分けがとても大切です。天然成分は子供やお年寄りがいる家庭でも安心して使えますが、効果は2週間ほど。

一方、化学成分は即効性があり1か月効果が続きますが、肌の弱い方は注意が必要なんです。

「どちらかだけ使えばいい」と思いがちですが、それは間違い。

- 天然成分は朝の清掃時に使用

- 化学成分は夜の就寝前に散布

- 両方の成分を交互に使用

- 散布後は必ず換気を行う

網戸と防虫カーテン「設置順」に要注意!

網戸と防虫カーテンの取り付けには、順番があるのをご存知ですか?まず網戸を設置し、その内側に防虫カーテンを取り付けるのが正解です。

「どちらを先に付けても同じでは?」という声が聞こえてきそうですが、ぜんぜん違うんです。

網戸の目合いは1ミリ以下、防虫カーテンは2ミリ以下が基準。

- 網戸は外側に強めに固定

- 防虫カーテンは内側にゆるく設置

- すき間は5ミリ以内に調整

- 取付部分は両面テープで補強