イタチのうんちの特徴は?【細長く黒っぽい糞が目印】3つの比較と5つの処理方法で対策を徹底解説

【疑問】

イタチのうんちを見つけたら最初に何をすればいいの?

【結論】

ゴム手袋を着用して完全に除去し、その場所を消毒する必要があります。

ただし、新たな糞が出る可能性があるので、定期的な見回りも忘れずに行いましょう。

イタチのうんちを見つけたら最初に何をすればいいの?

【結論】

ゴム手袋を着用して完全に除去し、その場所を消毒する必要があります。

ただし、新たな糞が出る可能性があるので、定期的な見回りも忘れずに行いましょう。

【この記事に書かれてあること】

家の周りで見つけた不気味な糞。- 細長く黒っぽい形状を確認して素早く判別

- 巣穴から半径30メートル以内に集中して排泄

- 他の動物との糞の形状の違いを比較して特定

- 5つの効果的な処理方法で安全に除去

- 定期的な見回りで早期発見と対策を実施

「もしかしてイタチかも?」という不安な気持ちはよく分かります。

実はイタチの糞には他の動物とはっきり区別できる特徴があるんです。

細長い形状、独特の臭い、そして置き場所のくせまで。

「早く対処しないと大変なことになりそう」という直感は正解です。

イタチの糞を放置すると、寄生虫が繁殖して家族の健康被害につながる可能性も。

この記事では、イタチの糞の特徴から、安全な処理方法まで、すべての対策を詳しく解説します。

【もくじ】

イタチのうんちの特徴とは

- 細長く黒っぽい糞が発見される!特徴的な形状に注目

- イタチの糞からする「獣特有の強い臭い」に警戒

- 素手で触るのはNG!感染症のリスクが高い

細長く黒っぽい糞が発見される!特徴的な形状に注目

イタチの糞は長さ5センチほどの細長い円柱状で、両端がとがった特徴的な形をしています。まるでソーセージを小さくしたような形なんです。

「これって本当にイタチの糞かな?」と迷った時は、以下の3つのポイントを確認してみましょう。

- 直径が6ミリ程度で鉛筆より少し細い

- 表面にねじれた跡が残っている

- 2〜3個に分かれて連なっている

ところが時間がたつと、だんだん灰色がかった茶色に変化していきます。

「つい最近できた糞かな?」と思ったら、表面の光沢をチェックしてみましょう。

糞の中身をよく見ると、「あれ?何か混ざってる?」と気づくことも。

イタチは小動物を丸ごと食べてしまうため、糞の中に毛や骨の欠片が混ざっていることがよくあるんです。

まるで食事内容の証拠を残しているようなものです。

イタチの糞からする「獣特有の強い臭い」に警戒

イタチの糞からは腐敗した魚や肉が混ざったような独特の強い臭いが漂います。一度かいだら忘れられないような、獣特有の刺激的な臭いなんです。

この臭いの正体は、イタチのお腹の中で消化された小動物の残りかすです。

特に以下の3つの状況で臭いが強く感じられます。

- 新鮮な糞を見つけた直後

- 糞が日光に当たって温められている時

- 雨に濡れて湿った状態の時

この強烈な臭いには理由があるんです。

イタチは自分の縄張りを主張するために、わざと目立つ場所に強い臭いの糞を残します。

臭いの強さは時間とともに変化し、新鮮な糞は3日程度強い臭いが続きます。

その後はだんだん弱くなっていきますが、完全に消えるまでには1週間ほどかかることも。

素手で触るのはNG!感染症のリスクが高い

イタチの糞には危険な寄生虫や病原菌が潜んでいる可能性が高いため、絶対に素手では触らないようにしましょう。例えるなら、見た目は小さくても毒を持ったキノコのようなものです。

処理する時は、必ず以下の道具を使いましょう。

- 厚手のゴム手袋(使い捨てが望ましい)

- マスク(飛沫を吸い込まない)

- 長靴(糞が靴に付かない)

- ちりとりとほうき(直接触れない)

イタチの糞には回虫やサルモネラ菌が含まれていることがあり、人間に感染すると腹痛や下痢などの症状を引き起こす可能性があります。

特に子どもやお年寄りは重症化しやすいので注意が必要なんです。

もし誤って素手で触れてしまった場合は、すぐに石けんで丁寧に手を洗い、消毒液で殺菌することが大切です。

イタチの糞から分かる生活パターン

- 新鮮な糞は3日間で臭いが変化!タイミングを把握

- 縄張りを示す目立つ場所に排泄する習性

- 巣穴から30メートル以内に糞が集中する傾向

新鮮な糞は3日間で臭いが変化!タイミングを把握

イタチの糞の臭いは、時間とともにはっきりと変化していきます。新鮮な糞からは、腐った魚や肉が混ざったような強い臭気が漂います。

この特徴的な臭いは約3日間続き、その後徐々に弱まっていくんです。

臭いの変化を確認することで、イタチがいつ排泄したのかが分かります。

- 1日目:黒っぽく光沢があり、獣特有の強い臭気

- 2日目:表面が乾き始め、光沢が失われる

- 3日目:灰色がかった茶色に変化し、臭いが弱まる

- 4日目以降:さらに色が薄くなり、臭いがほとんど感じられない

縄張りを示す目立つ場所に排泄する習性

イタチは自分の行動範囲を主張するため、わざと目立つ場所に糞をする習性があります。塀の上や建物の角、大きな石の上など、高さのある場所を好んで選びます。

このような場所に糞が見つかったら、その周辺がイタチの縄張りだと考えられます。

- 建物の角や出っ張り部分

- 庭の塀や石垣の上

- 切り株や倒木の上部

- 物置や納屋の屋根付近

巣穴から30メートル以内に糞が集中する傾向

イタチは巣穴を中心とした半径30メートルの範囲によく糞をします。特に巣穴の出入り口から5メートル以内に集中して排泄する傾向があるんです。

この習性を知っておくと、糞の場所から巣穴の位置を推測できます。

- 巣穴の出入り口付近に最も多く見られる

- 巣穴からの距離で糞の数が段階的に減少

- 30メートルを超えると急激に見つかりにくくなる

- 餌場の近くにも排泄する習性がある

イタチと他の動物の糞を比較

- イタチvsネコ!糞の太さと長さで見分ける

- イタチvsネズミ!糞の形状が全く異なる

- イタチvsタヌキ!混ざる物で判別が可能

イタチvsネコ!糞の太さと長さで見分ける

イタチとネコの糞は、太さと長さに明確な違いがあります。イタチの糞は鉛筆より細い直径6ミリほどですが、ネコの糞は太さ2センチとずんぐりしているのが特徴です。

「これってイタチの糞かしら?」そんな疑問を持ったときは、まず太さに注目してみましょう。

イタチの糞は細長くてきゃしゃな印象。

一方、ネコの糞は太くてずっしりとした印象です。

形の特徴も見分けるポイントになります。

イタチの糞は両端がとがった細長い円柱状で、まるでソーセージのように2〜3個に分かれて連なっています。

一方、ネコの糞はずんぐりとした一本物が多いんです。

- イタチの糞:直径6ミリで細長く、両端がとがっている

- ネコの糞:直径2センチでずんぐりとした形状

- イタチの糞:2〜3個に分かれて連なる

- ネコの糞:一本物が多い

イタチは建物の角や塀の上など、目立つ高い場所に糞をする習性があります。

ネコは土や砂の上に浅く穴を掘って埋める傾向にあるのが特徴的。

こうした違いを覚えておくと、より正確な判断ができるようになります。

イタチvsネズミ!糞の形状が全く異なる

イタチとネズミの糞は、まるで違う形をしています。イタチの糞は細長く連なっていますが、ネズミの糞は米粒のような小さな粒が散らばっているのが特徴です。

見つけた糞が散らばっているか、まとまっているかを確認してみましょう。

「ポロポロと点々と落ちている」なら、それはネズミの糞かもしれません。

イタチの場合は「きちんとした場所に、まとまって置いてある」ような印象を受けます。

大きさの違いもはっきりしています。

- イタチの糞:長さ5センチほどの細長い形

- ネズミの糞:5ミリ程度の小さな粒状

- イタチの糞:まとまって置いてある

- ネズミの糞:散らばって落ちている

イタチの糞は黒っぽく光沢があり、時間とともに灰色がかった茶色に変化します。

一方、ネズミの糞は最初から黒や濃い茶色で、乾燥すると色が薄くなっていくのが特徴なんです。

イタチvsタヌキ!混ざる物で判別が可能

イタチとタヌキの糞は、中に混ざっている物で見分けることができます。イタチの糞には小動物の毛や骨片が混ざっていますが、タヌキの糞には植物の種や果実の残りが多く含まれています。

「これ、どっちの糞かな?」と迷ったら、まず色と形に注目です。

イタチの糞は細長く黒っぽいのが特徴。

一方、タヌキの糞は太めで灰色がかっているんです。

中身をよく観察すると、さらに違いが分かってきます。

- イタチの糞:小動物の毛や骨片が混入

- タヌキの糞:果物の種や植物の破片が目立つ

- イタチの糞:獣特有の強い臭いがする

- タヌキの糞:腐った果物のような臭いがする

イタチは建物の角や塀の上など、目立つ高所に糞をする傾向があります。

対してタヌキは地面や落ち葉の上など、低い場所に糞をするのが一般的。

こうした習性の違いを知っておくと、より正確な判断ができるようになります。

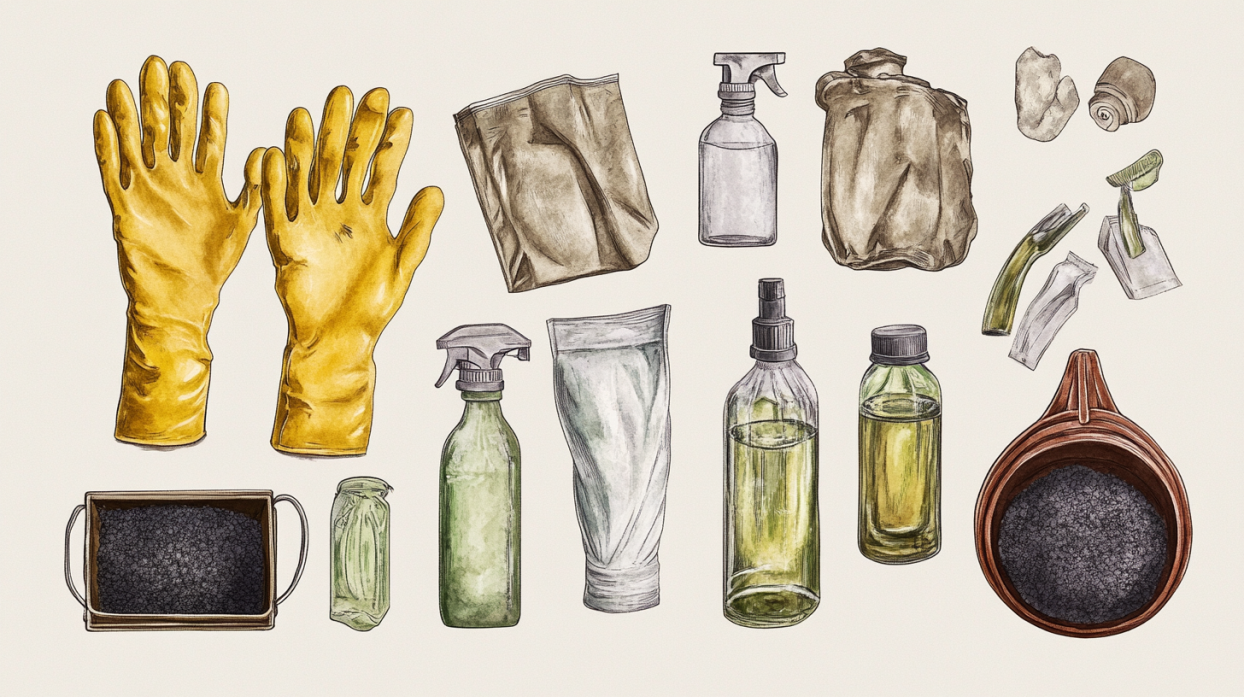

5つの効果的な糞の処理方法

- 重曹と酢を混ぜて臭いを中和!安全な消臭法

- 木炭設置で臭いと湿気を同時にカット!

- みかんの皮で自然な防臭効果をキープ

- 新聞紙の活用で場所の特定が簡単に!

- ゴム手袋着用で安全な除去を実現!

重曹と酢を混ぜて臭いを中和!安全な消臭法

重曹と酢を組み合わせることで、イタチの糞の臭いを安全に消すことができます。「この臭い、なんとかしたい…」そんなお悩みを解決する方法があります。

重曹と酢を使った消臭法は、化学薬品を使わずに済む安心な方法なんです。

具体的な手順をご紹介します。

- 重曹100グラムに対して酢50ミリリットルの割合で混ぜ合わせます

- 糞を完全に除去した後の場所に、作ったペーストを塗り広げます

- 30分ほど置いてから、きれいに拭き取ります

- 最後に水拭きをして仕上げます

窓を開けて風通しを良くしながら行うことで、目やのどへの刺激を防げます。

また、ゴム手袋の着用も必須。

直接肌に触れないよう注意が必要です。

この方法のよいところは、材料が台所にあるものばかりということ。

「すぐに対策したい!」というときでも手軽に始められます。

とくに酢の殺菌効果と重曹の吸着効果で、イヤな臭いをしっかり消してくれるんです。

木炭設置で臭いと湿気を同時にカット!

木炭を置くだけで、イタチの糞の臭い対策と湿気対策が同時にできます。木炭には臭い分子を吸着する力があり、イタチの糞特有の強い臭いを和らげる効果が期待できます。

さらに湿気も吸ってくれるので、じめじめした場所での二次被害も防げるんです。

効果的な設置方法は以下の通りです。

- 糞が見つかった場所から1メートル以内に木炭を置きます

- 木炭は拳大のものを3〜4個まとめて配置します

- 3週間使用したら天日干しで再生させます

- 雨に濡れない場所を選んで設置します

吸着力が高く、長持ちするのが特徴です。

ただし、粉が出やすいので取り扱いには注意が必要。

床が汚れないよう、皿や専用の台に載せて使うのがコツです。

使用済みの木炭は土に埋めると、土壌改良材として再利用できます。

「もったいない」という方は、庭の片隅に埋めてみてはいかがでしょう。

植物の生育促進にも役立つというわけです。

みかんの皮で自然な防臭効果をキープ!

みかんの皮には天然の防臭効果があり、イタチの糞の臭い対策に活用できます。みかんの皮に含まれる柑橘の香り成分は、イタチが本能的に避ける性質があります。

この性質を利用すれば、臭い消しと予防を同時に行えるんです。

効果的な使い方は以下の通りです。

- みかんの皮を5センチ角に切り分けます

- 日陰で3日ほどかけてゆっくり乾燥させます

- 乾燥させた皮を網袋に入れて設置します

- 2週間ごとに新しいものと交換します

香り成分が飛んでしまい、効果が弱くなってしまうんです。

置き場所も重要なポイント。

床から30センチほど浮かせて設置すると、空気の流れで香りが広がりやすくなります。

「どこに置けばいいの?」という方は、糞の痕跡が見つかった場所の近くの棚や台の上がおすすめです。

新聞紙の活用で場所の特定が簡単に!

丸めた新聞紙を置くことで、イタチの行動範囲を把握できます。新聞紙を使った調査方法は、とても簡単。

でもイタチの動きを知る手がかりとして、とても役立つんです。

具体的な方法をご紹介します。

- 新聞紙を直径10センチほどの筒状に丸めます

- 立てた状態で床に置きます

- 夜間に倒れた方向を確認します

- 複数箇所に設置して移動経路を特定します

倒れた新聞紙の方向から、イタチがどの方向に移動したのかが分かるというわけです。

ただし、強風が吹く日は正確な判断が難しくなります。

「風で倒れたのかな?」と迷ってしまいますよね。

そんなときは、室内や風の影響を受けにくい場所で試してみましょう。

ゴム手袋着用で安全な除去を実現!

イタチの糞を処理するときは、必ずゴム手袋を着用しましょう。イタチの糞には危険な病原体が潜んでいる可能性があります。

そのため、素手での処理は絶対に避けなければいけないんです。

安全な処理方法を順番に説明します。

- 厚手のゴム手袋を両手にはめます

- 使い捨てのちり取りで糞を掬い取ります

- 二重にしたビニール袋に密閉します

- 作業後は手袋も廃棄します

なぜなら、寄生虫の感染リスクがあるからなんです。

作業が終わったら、石けんで念入りに手を洗いましょう。

消毒用の薬剤で手指を消毒するのも効果的です。

「これで安心!」と思わず、しっかりと予防を心がけることが大切というわけです。

イタチの糞を見つけた時の注意点

- 糞の放置は「新たなイタチ」を呼ぶ危険性!

- 子どもやペットを近づけない環境作りが重要

- 定期的な庭の見回りで早期発見を心がける

糞の放置は「新たなイタチ」を呼ぶ危険性!

イタチの糞を放置すると、その臭いが新たなイタチを引き寄せてしまいます。「え、そんなことになるの?」と思われるかもしれません。

実は糞には縄張りを主張する臭い成分が含まれているんです。

放置された糞から寄生虫が増殖して、家族の健康被害も心配です。

さらに「このあたりは仲間がいるぞ」という合図になってしまい、次々とイタチが集まってくるというわけ。

対策としては、見つけたらすぐに以下の手順で処理しましょう。

- ビニール袋に入れて密閉

- 可燃ごみとして処分

- 跡地は塩素系の消毒剤で消毒

- 周辺の清掃も忘れずに

子どもやペットを近づけない環境作りが重要

イタチの糞には危険な寄生虫や病原菌がひそんでいます。特に子どもやペットは興味本位で触ってしまう可能性が高いため、見つけた場所への立ち入りを制限することが大切です。

「うちの子は触らないはず」と思っても、小さな子どもは予想外の行動をとるもの。

安全のために、次のような対策をとりましょう。

- 糞の周りに目印のポールを立てる

- 立ち入り禁止の紐を張る

- 遊び場を別の場所に設ける

- 見守りを強化する

定期的な庭の見回りで早期発見を心がける

イタチの被害を最小限に抑えるには、毎日の見回りが欠かせません。「面倒くさいな」と思われるかもしれませんが、早期発見が決め手なんです。

特に以下のような場所を重点的にチェックしましょう。

- 建物の角や塀の上

- 石や切り株の周辺

- 日当たりの良い場所

- 水場の近く

- ペットの餌場の周辺