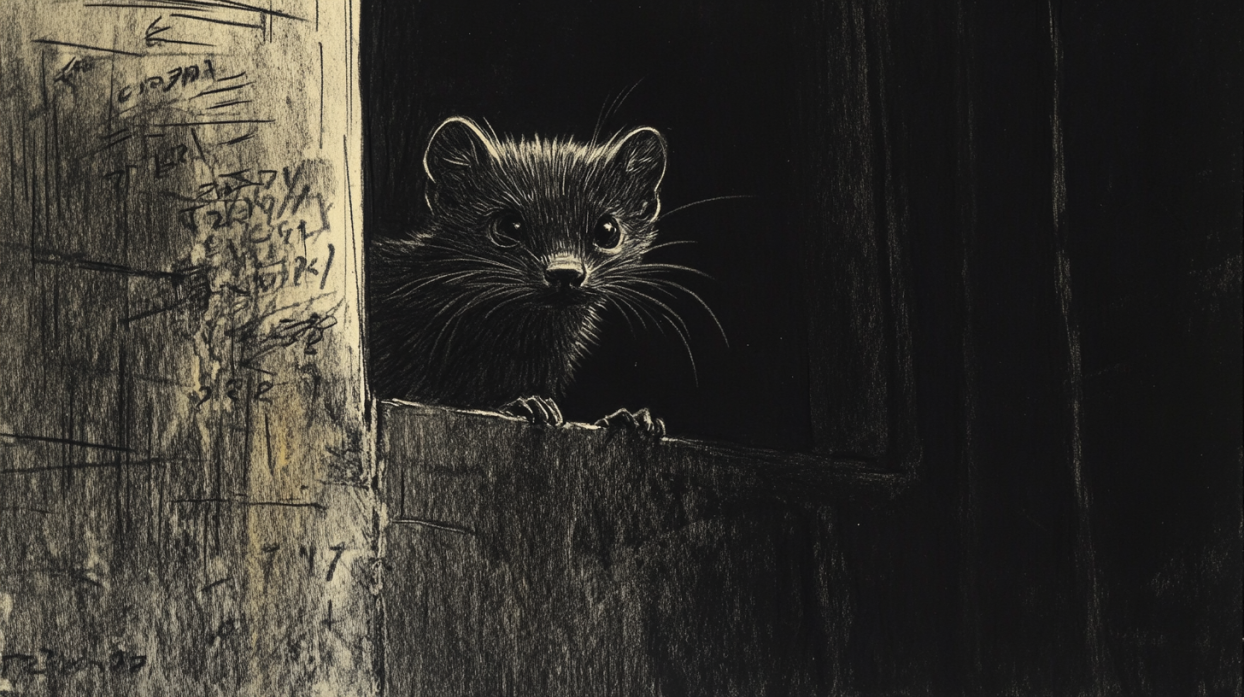

イタチが野生なのに住宅街に出没【餌を求めて半径200メートル移動】夜9時以降の侵入に警戒必要

【疑問】

野生のイタチはなぜ住宅街まで来るの?

【結論】

餌となる小動物が豊富で、建物の隙間が営巣に適しているため、半径200メートル圏内を行動範囲として定着します。

ただし、夜9時から明け方3時の時間帯に特に活発に活動するため、この時間帯は警戒が必要です。

野生のイタチはなぜ住宅街まで来るの?

【結論】

餌となる小動物が豊富で、建物の隙間が営巣に適しているため、半径200メートル圏内を行動範囲として定着します。

ただし、夜9時から明け方3時の時間帯に特に活発に活動するため、この時間帯は警戒が必要です。

【この記事に書かれてあること】

住宅街で野生のイタチを見かけることが増えています。- 野生イタチが住宅街に適応し、人間との距離が近くなっている現状

- 住宅街を半径200メートル圏内で行動し、餌を探す習性

- 古い住宅街や都市部での被害が深刻化している実態

- 光や音を使った5つの効果的な対策方法の実践ポイント

- 春秋の繁殖期と夜9時以降の警戒すべき時間帯

ドキッとするような不意の出会いに驚いた方も多いはず。

「なぜ野生なのに人里に?」「このあたりにずっといるの?」という不安な声が聞こえてきます。

実は、イタチは餌を求めて半径200メートルを移動する習性があり、住宅街は格好の餌場になっているんです。

夜9時以降に活発に動き回り、意外にも私たちの生活リズムを把握しているという賢い野生動物の実態に迫ります。

【もくじ】

野生のイタチが住宅街に出没する理由

- 餌を求めて半径200メートルを移動する習性に注目!

- 夜間の生活音や明かりに「適応した生態」を解説

- 住宅街への侵入は「ゴミ置き場」がNG!

餌を求めて半径200メートルを移動する習性に注目!

野生のイタチは、餌を求めて住宅街を半径200メートルの範囲で巡回しています。「おや、この辺りにご馳走があるぞ」と、鋭い嗅覚を頼りにぐるぐると動き回るのです。

イタチの行動範囲には、はっきりとした特徴があります。

「今日はこの地域を探索しよう」という具合に、計画的に動いているんです。

巡回のポイントとなるのは、次の場所です。

- 生ゴミ置き場の周辺

- 小動物の餌場になりやすい庭

- 排水溝の近く

- 物置の裏側

- 植え込みの周辺

「ここで小鳥の餌を見つけた」「あそこでネズミを捕まえた」と、成功体験を脳に刻んでいきます。

イタチは半径200メートル圏内に豊富な餌があると判断すると、その地域を定期的な狩場として認識します。

ちょうど人間が「お気に入りの食事処」を覚えておくように、イタチも餌場の位置を把握。

そうして、ずるずると住宅街に足繁く通うようになってしまうのです。

夜間の生活音や明かりに「適応した生態」を解説

イタチは人間の生活リズムを見事に把握し、それに合わせた行動をとっています。「人間が活動している時間は避けよう」と、賢く立ち回るんです。

夜の住宅街で特徴的なのが、街灯や玄関灯などの人工的な明かりへの対応です。

かつて山で暮らしていた頃は月明かりが頼りでしたが、今では街灯の下でもすばやく行動できるように。

- 人の話し声や足音を察知して素早く隠れる

- 車のエンジン音で危険を察知

- 深夜のテレビの音で家の中の人の存在を把握

- 玄関灯の消灯を行動開始の合図に

「今なら安全」「この時間帯は要注意」と、時間帯による活動の使い分けも上手なんです。

住宅街の音や光に慣れたイタチは、人工的な環境での生活に完全に順応してしまいました。

そのため、元の山での生活には戻りにくくなってしまうというわけです。

住宅街への侵入は「ゴミ置き場」がNG!

イタチを住宅街に引き寄せる最大の原因は、ずばりゴミ置き場です。「これは食べられそう」とクンクン匂いを嗅ぎながら、生ゴミの中から食べ物を探し出すのです。

特に危険なのが、次のような状態のゴミ置き場です。

- ネットをせずに生ゴミを放置

- 収集日前日から早めに出されたゴミ

- こぼれた生ゴミが放置されている

- ゴミ袋に穴が開いている

- 生ゴミの臭いが強く漂っている

「ここなら食べ物が手に入る」と覚えてしまうと、毎日のように訪れるようになってしまうんです。

さらに厄介なのが、ゴミあさりの際に散らかした生ゴミの臭いです。

その臭いに誘われて、別のイタチまでやってくることも。

「私も食べたい」とばかりに、次々と仲間が集まってきてしまうのです。

一度このサイクルが始まると、イタチの被害は急速に広がってしまいます。

生息地として選ばれる住宅街の特徴

- 住宅街の環境が「営巣場所」として最適な理由

- 繁殖期に向けて住み着く「危険な兆候」

- 生息密度が上がる「住宅街の環境要因」

住宅街の環境が「営巣場所」として最適な理由

住宅街は、イタチにとって絶好の住みかなんです。建物の軒下や屋根裏には、ぽっかりと空いた隙間がたくさんあって、すぐに巣作りができます。

巣作りに適した場所の特徴をご紹介します。

- 雨風をしのげる軒下の隙間が多い

- ひっそりと暮らせる屋根裏部屋がある

- すばやく逃げ込める床下の空間がある

- 建物の間に暗がりの通り道がある

そこからすりすりっと入り込んで、じっくりと巣作りをしてしまうというわけ。

繁殖期に向けて住み着く「危険な兆候」

イタチが住宅街に住み着こうとしている危険な兆候があります。まずは、軒下や物置の周りでごそごそと音がする時間が増えること。

特に春と秋の繁殖期には要注意です。

- 足跡や糞が同じ場所で見つかる

- 夜中に引っかく音が聞こえる

- 建物の周りをうろうろする姿が目撃される

- 独特の臭いの範囲が広がっている

生息密度が上がる「住宅街の環境要因」

住宅街でイタチの数が増える原因は、住環境にひそんでいます。水場が近くにあり、小動物も多く、隠れ場所も豊富という環境が、イタチを引き寄せているんです。

生息密度を高める要因をまとめました。

- 排水路や池が半径30メートル以内にある

- 家々のすき間や隙間が多い古い住宅が集中

- 生け垣や庭木の茂みが連なっている

- 小動物の餌場が点在している

住宅地における生息密度の実態

- 古い住宅街vs新築エリアの出没率

- 都市部vs郊外の被害状況

- 山林vs住宅街の個体数密度

古い住宅街vs新築エリアの出没率

古い住宅街では新築エリアの3倍以上のイタチが確認されています。理由は建物の経年劣化による隙間の増加と、豊かな植生環境にあります。

「また昨日もイタチを見かけたよ」こんな会話が古い住宅街で頻繁に交わされます。

実は築年数が20年を超える住宅街では、新築エリアと比べてイタチの目撃情報が格段に多いんです。

その原因は大きく分けて3つあります。

- 建物の軒下や外壁に年月とともにできた隙間が、イタチの絶好の住処になっている

- 長年かけて成長した庭木や植え込みが、身を隠すのに最適な環境を作り出している

- 古くからの生活習慣や地域文化により、小動物の餌場が自然と形成されている

そのため被害対策が後手に回り、結果として生息密度が高まる悪循環に陥ってしまうのです。

都市部vs郊外の被害状況

都市部の被害報告は郊外の5倍以上。住宅密集地での生活廃棄物の多さが、イタチを引き寄せる大きな要因となっています。

都市部の住宅地では「ごみっぽい」「生活音がうるさい」「人が多い」と、一見するとイタチが住みにくい環境のはず。

でも実際は逆なんです。

その理由は住宅密集地ならではの特徴にあります。

- 生活廃棄物の集積場所が近接して多数存在し、餌が豊富

- 建物の軒下や排水溝が連続的につながり、移動経路として活用可能

- 人間の生活リズムが予測しやすく、活動時間帯の調整が容易

建物同士が近接している環境では、イタチの移動経路が複雑になり、対策が困難になってしまうのです。

山林vs住宅街の個体数密度

住宅街のイタチ密度は山林の2倍以上。餌が豊富で隠れ場所の多い住宅環境が、イタチにとって理想的な生息地となっています。

「本来の生息地は山のはず」という認識は大きな誤解です。

実は現代の住宅街は、イタチにとって格好の生活圏なんです。

住宅街がイタチの密度を高める要因は明確です。

- 年間を通じて安定した餌資源が確保できる

- 建物の構造を利用した効率的な移動が可能

- 天敵である大型肉食動物がほとんど存在しない

しかし自然環境では季節による餌の変動が大きく、さらに天敵との競争も激しいのです。

その点、住宅街は安定した生活環境が整っており、イタチにとって暮らしやすい場所になってしまっているというわけです。

5つの効果的な対策ポイント

- 不規則な光と音で「警戒心を刺激」する方法!

- 柑橘系オイルの活用で「忌避効果」を高める!

- 竹炭設置で「臭い消し」と侵入防止を実現!

- 風鈴の戦略的な配置で「不安を与える」作戦!

- アルミホイルの反射光で「威嚇」する方法!

不規則な光と音で「警戒心を刺激」する方法!

イタチを撃退するなら、光と音による警戒心の刺激が効果的です。人間の生活音には慣れてしまうイタチも、不規則な刺激には敏感に反応するんです。

「どうして近所のイタチは、いくら追い払っても戻ってくるんだろう」とお困りの方も多いはず。

実は、決まった時間の物音や明かりでは、イタチはすぐに慣れてしまうのです。

そこで効果を発揮するのが、不規則な光と音による対策。

イタチの警戒心を巧みに刺激します。

- 点滅式の反射板を設置し、きらきらと不規則に光を反射させる

- 風鈴やすずを要所に配置し、ちりんちりんと予測不能な音を鳴らす

- 人感センサー付きの明かりで、ふらっと現れる度にぱっと光を当てる

- 空き缶を紐で連結し、風で不規則にがたがたと音を立てる

例えば、風鈴の下に反射板を置くと、音と光の二重の刺激でイタチの警戒心が高まります。

「この場所は危険かもしれない」という認識を植え付けることで、徐々に縄張りから外してくれるというわけです。

柑橘系オイルの活用で「忌避効果」を高める!

イタチは柑橘系の香りが大の苦手。この習性を利用した忌避対策で、効果的に撃退できます。

「市販の忌避剤は高いし、すぐになくなっちゃうんです」という声をよく聞きます。

そんな時は、みかんやゆずの皮を活用した手作り忌避剤がおすすめ。

- みかんの皮を乾燥させて、侵入経路に置く

- ゆずの皮をすりおろし、布に染み込ませる

- かんきつ系の精油を水で薄めて、定期的に散布する

- レモンの皮を煮出して、スプレーボトルで噴霧する

イタチは嫌いな香りのする場所を本能的に避けるため、侵入を防ぐ自然な結界となります。

ただし、雨に濡れると効果が薄れるので、屋根のある場所に設置するのがコツ。

「なんだか最近、イタチの姿を見なくなったね」と家族で話せる日も、そう遠くないはずです。

竹炭設置で「臭い消し」と侵入防止を実現!

竹炭には二つの効果があります。イタチの臭い消しと、新たな侵入を防ぐ忌避効果です。

「イタチの臭いが取れなくて困っている」という声をよく聞きます。

実は竹炭には、におい分子を吸着する細かな穴がびっしりと開いているんです。

効果的な活用方法は、場所によって使い分けが重要。

- 玄関まわり:大きめの竹炭を置いて目立つように見せる

- 軒下や換気口:細かく砕いた竹炭を網袋に入れて吊るす

- 床下や壁際:竹炭の粉末をまいて、におい消しの壁を作る

- 通気口周辺:竹炭シートを貼り付けて、においを吸着する

竹炭は湿気も吸収してくれるので、イタチの好む環境そのものを改善できます。

ただし、3ヶ月ほど経つと吸着力が弱まってくるので、定期的な交換をお忘れなく。

「この部屋、なんだかさっぱりした空気になったね」と家族に言われる日も近いはず。

風鈴の戦略的な配置で「不安を与える」作戦!

風鈴のちりんちりんという音は、イタチに予測不能な脅威として認識されます。この習性を利用した対策が効果的です。

「市販の装置は高価だし」と悩む方には、風鈴を活用した手作り対策がぴったり。

風で揺れる度に鳴る音が、イタチの警戒心を刺激するんです。

効果を高める設置のコツをご紹介します。

- 軒下に数個吊るして、音の壁を作る

- 侵入口の両側に配置し、立体的に音を出す

- ガラス製とアルミ製を組み合わせ、音色を変える

- 紐の長さを変えて、鳴るタイミングをずらす

例えば、庭から軒下、玄関と、イタチの侵入経路に沿って風鈴を設置することで、より強い警戒心を引き出せます。

夜間は近隣への配慮も忘れずに。

風の強い日は音量調整のため、短冊を少し短くするといいでしょう。

アルミホイルの反射光で「威嚇」する方法!

アルミホイルのぎらぎらした反射光は、イタチにとって不快な刺激となります。この性質を利用した対策で、効果的な威嚇が可能です。

「高価な装置は買えないけど、なんとかしたい」というお悩みの方も多いはず。

実は、台所にあるアルミホイルで十分な効果が期待できるんです。

効果的な活用方法をご紹介します。

- 帯状に切って風で揺れるように吊るす

- 円錐形に丸めて立体的な反射を作る

- 平面に貼って広範囲の反射面を確保する

- 折り紙のように折って不規則な反射を演出する

太陽の動きに合わせて変化する反射光が、イタチの警戒心を高めます。

ただし、強風で飛ばされないよう、しっかりと固定することがポイント。

「うちの庭、なんだかキラキラしてきれいになったね」と、対策が景観の一部として溶け込む日も近いはずです。

住宅街での注意点と対策時期

- 夜9時から明け方3時は「警戒が必要」な時間帯!

- 春と秋は「繁殖期」で要注意!近隣と情報共有を

- 小さな隙間放置は「完全な住み着き」のもと!

夜9時から明け方3時は「警戒が必要」な時間帯!

イタチの活動が最も活発になるのは、夜9時から明け方3時までの時間帯です。「今日も夜中にガサゴソと音がするんだけど…」この時間帯は特に警戒が必要です。

イタチは人間の活動が少なくなるこの時間を狙って、じわじわと行動範囲を広げていきます。

夜間の行動パターンを見てみましょう。

- 夜9時〜11時:生ゴミあさりや餌場の下見をするため、そろそろと動き出します

- 深夜0時〜2時:活動のピークを迎え、ドタバタと天井裏を走り回ります

- 明け方2時〜3時:巣に戻る前の最後の餌探しで、キョロキョロと辺りを見回ります

春と秋は「繁殖期」で要注意!近隣と情報共有を

春と秋の繁殖期には、イタチの活動が急激に活発化します。「近所でイタチを見かけた」という情報が立て続けに入るのも、この時期の特徴です。

繁殖期に気を付けるべきポイントを確認しましょう。

- 春(3月〜4月):子育ての準備で巣材を運ぶ姿がチラホラと目立ちます

- 秋(9月〜10月):次の出産に向けて、ペアで行動する姿がフラフラと現れます

- 両期とも:餌を求めて行動範囲が2倍に広がり、ソワソワと落ち着きがなくなります

小さな隙間放置は「完全な住み着き」のもと!

たった5ミリ以上の小さな隙間があれば、イタチは住宅に侵入できてしまいます。「こんな小さな穴、大丈夫かな?」と思っても、イタチの体は驚くほど柔軟なんです。

放置してはいけない場所を見てみましょう。

- 屋根の軒下:雨風で広がった隙間からスルスルと侵入します

- 換気口周り:金網の緩みを見つけて、ムニュムニュと体を押し込みます

- 外壁の配管周り:パイプの周りの隙間から、ヌルッと体を滑り込ませます