イタチの鯉被害って本当?【体長30センチ以下が狙われる】5つの対策で愛鯉を完全防衛

【疑問】

イタチはどんな鯉を狙うの?

【結論】

体長30センチ以下の若い鯉や小型品種が主な標的となります。

ただし、水深50センチ以下の浅い場所に生息している個体が特に危険にさらされます。

イタチはどんな鯉を狙うの?

【結論】

体長30センチ以下の若い鯉や小型品種が主な標的となります。

ただし、水深50センチ以下の浅い場所に生息している個体が特に危険にさらされます。

【この記事に書かれてあること】

庭池で大切に育てている観賞用の鯉が、イタチに狙われる被害が急増しています。- イタチは体長30センチ以下の鯉を主な標的に夜間襲撃

- 水深50センチ以内の浅い場所で被害が多発

- 1晩で最大3匹の鯉が襲われる深刻な被害

- 竹酢液散布や水しぶきなど5つの実践的な対策が有効

- 防護設備の設置には近隣への配慮が重要

特に夜間に体長30センチ以下の若い鯉が襲われやすく、「大切な愛鯉を守りたい!」という切実な声が聞こえてきます。

水の中にいれば安全だと思いがちですが、イタチは驚くほど泳ぎが得意。

「もしかして、うちの池も危ないかも…」と心配になりますよね。

でも、適切な対策を講じれば愛鯉を守ることは十分可能です。

今回は、イタチによる鯉被害の実態と、効果的な5つの防衛策について詳しく解説していきます。

【もくじ】

鯉が狙われる原因と攻撃パターンを徹底解説

- 体長30センチ以下の鯉が危険!イタチの好みに注意

- 「水深50センチ以下」の池が最も被害を受けやすい

- 夜間に餌を放置するのはNG!イタチを誘う危険行動

体長30センチ以下の鯉が危険!イタチの好みに注意

体重1キロ未満の小型の鯉が、イタチの格好の餌食になっています。「この子はまだ若いから大丈夫かしら…」そんな心配をされている方、警戒が必要です。

イタチは狩りの達人。

特に体長30センチ以下の若い鯉や小型の品種を好んで狙います。

理由は簡単、運びやすいからです。

「がぶっ」と首をくわえて、さっと持ち去ることができるのです。

イタチの狩りの特徴をご紹介します。

- 口に収まる大きさを選んで襲撃

- 体重1キロ未満の鯉を重点的に狙う

- 若魚や小型品種を優先的に襲う

- 素早く首をくわえて一気に仕留める

「この鯉なら持ち運べそう」「あの鯉は大きすぎるからパス」と、頭の中で計算しているかのよう。

特に春と秋は繁殖期で、餌を求める活動が活発になります。

「水深50センチ以下」の池が最も被害を受けやすい

浅い水場は、イタチにとって絶好の狩り場になります。特に水深50センチ以下の場所では、鯉が逃げ場を失って危険にさらされてしまうのです。

イタチは泳ぎの名手。

ぱしゃぱしゃと音を立てずに水中を進み、獲物に忍び寄ります。

浅い場所では鯉が上下に逃げられず、まさに「袋小路」の状態に。

逃げ場を失った鯉は、イタチの鋭い攻撃の的になってしまいます。

危険度の高い場所をまとめました。

- 岸辺から1メートル以内の浅瀬

- 石や植物が密集する水深の浅いエリア

- 段差のない一定の水深の場所

- 避難場所となる深場がない区域

「ここなら襲えそうだ」という場所を見つけると、一気に襲いかかってくるというわけです。

夜間に餌を放置するのはNG!イタチを誘う危険行動

鯉の餌が残っていると、それはイタチを招く危険信号です。特に夕方以降の給餌は、残り餌の匂いでイタチを誘い寄せてしまう大きな原因になります。

「もしかして餌いっぱいあげすぎちゃった?」そんな心当たりがある方は要注意。

イタチは鋭い嗅覚の持ち主で、餌の匂いを遠くからかぎつけます。

餌を目当てに近づいてきたイタチは、ついでに鯉まで狙ってしまうんです。

危険な給餌習慣をご紹介します。

- 食べ切れない量の餌を一度に与える

- 夜間に餌を放置したままにする

- 餌の量を調整せずに毎回同じ量を与える

- 餌やり時間が不規則で管理が甘い

「これは美味しそうだ」と寄ってきて、最後は大切な鯉まで襲われてしまうことになるのです。

被害の頻度と行動パターンの特徴

- イタチの「狩猟時間帯」は夜9時から深夜2時

- 2日間で最大3匹の鯉を狙う!捕獲と保管の特性

- 巣からの往復距離は「半径200メートル以内」が目安

イタチの「狩猟時間帯」は夜9時から深夜2時

最も被害が集中するのは、夜9時から深夜2時までの真っ暗な時間帯です。イタチは暗闇を好む習性があり、この時間帯に素早く確実な狙いを定めて攻撃してきます。

特に月明かりの少ない日は要注意。

池の周りをそーっと歩き回り、じっと様子をうかがってから、ざぱんと水に飛び込んで捕獲を試みるんです。

警戒すべき行動パターンをまとめると:

- 最初の30分は池の周りをうろうろと下見

- 餌となる鯉を見つけると、岸辺でじっと動きを観察

- 鯉が水面近くに来たところを、一気に飛びかかって捕獲

- 捕まえた鯉は、すぐに池の外へと運び去る

2日間で最大3匹の鯉を狙う!捕獲と保管の特性

イタチは1回の襲撃で複数の鯉を狙う特徴があります。2日間かけて食べるため、巣の中に保管する習性も。

最初の獲物を確保すると、すぐに巣に運んで隠します。

その後、再び池に戻ってきて2匹目を狙うというわけです。

捕獲のパターンには特徴が:

- 1回目の狙いは、動きの遅い大きめの鯉がターゲット

- 2回目は小型の鯉を一気に捕まえようとする

- 3回目は臆病になり、捕まえやすい弱った鯉を選ぶ

- 捕まえた鯉は巣の中や周辺の草むらに保管

巣からの往復距離は「半径200メートル以内」が目安

イタチは巣から200メートル以内の範囲で行動する生き物です。この距離は、獲物を運搬できる限界の目安となっています。

巣の場所を見つけると、被害が集中しやすい場所も分かってきます。

行動範囲の特徴をまとめると:

- 巣から100メートル以内の池を最優先で狙う

- 往復の経路には、必ず隠れ場所となる茂みがある

- 獲物を運ぶときは、高い場所を避けて移動する

- 巣は水場から30メートル以内に作られることが多い

効果的な対策の優先順位を徹底比較

- 金網vsネットvs電気柵!防護施設の性能を比較

- 水深1メートルvs防護柵「どちらが効果的な対策?」

- 夜間照明vs忌避剤「被害防止率の違いに注目!」

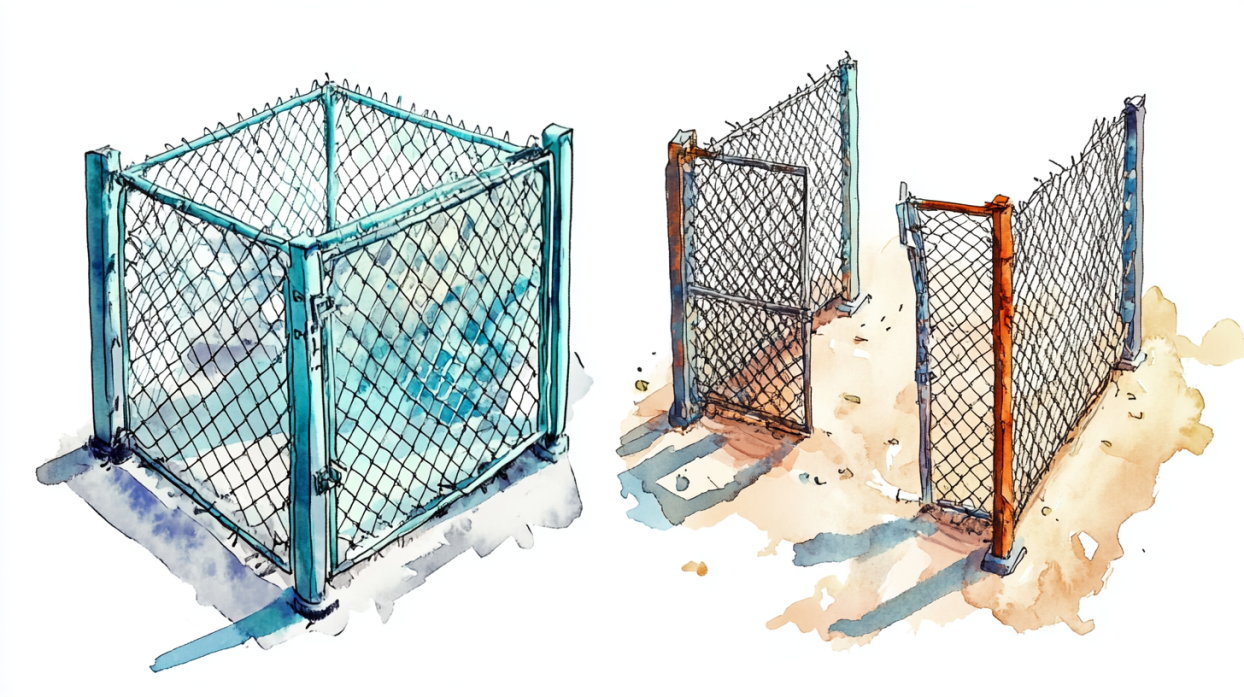

金網vsネットvs電気柵!防護施設の性能を比較

防護施設の中で最も効果が高いのは電気柵です。費用は高めですが、防護効果は90%以上と抜群の性能を発揮します。

「お金はかかってもいいから、確実な対策が欲しい」という方におすすめなのが電気柵です。

設置費用は10万円程度かかりますが、維持費は年間5000円ほど。

イタチの侵入をがっちり防ぎます。

一方、金網は初期費用が3万円程度と手頃です。

ただし、網目の大きさは2センチ以下にする必要があります。

「がりがり」と音を立てて噛み切ろうとする習性があるため、耐久性の高いものを選びましょう。

普通の防護ネットは、実は危険なんです。

「安いから」と選んでしまいがちですが、すぐに破られてしまううえに、破れた隙間が新たな侵入口になっちゃいます。

それぞれの特徴をまとめると:

- 電気柵:効果90%以上、耐久性は5年、夜間だけの通電でOK

- 金網:効果70%程度、耐久性は3年、地面との隙間を5ミリ以下に

- 一般ネット:効果30%以下、耐久性は半年、破れやすく逆効果の危険

水深1メートルvs防護柵「どちらが効果的な対策?」

結論から言うと、水深1メートル以上の垂直な護岸と高さ1.5メートルの防護柵を組み合わせるのが最も効果的です。まず、深い水深が必要な理由をご説明します。

イタチは泳ぎが得意で、浅い水なら「すいすい」と泳いでしまいます。

でも水深1メートルを超えると、一気に警戒心が強くなるんです。

「ここは危険かも」という判断が働くようです。

護岸を垂直にするのもポイント。

斜めの護岸だと「よいしょ」っと這い上がってきちゃうんです。

でも垂直だと、足場が確保できずに「ぎょっ」として諦めます。

防護柵は高さだけでなく、形状も大切です。

- 上部を内側に30度以上傾斜させる

- 支柱の間隔は1メートル以下に設定

- 地面との隙間は5ミリ以下を厳守

でも、この2つを組み合わせることで、防護効果は95%以上に跳ね上がります。

夜間照明vs忌避剤「被害防止率の違いに注目!」

防止効果を比較すると、夜間照明が防止率80%なのに対し、忌避剤は防止率60%程度です。でも、組み合わせることで効果は更に高まります。

照明の設置ポイントは明るさと方向。

池の周囲に100ルクス以上の明るさのセンサーライトを3方向から設置します。

「ぱっ」と光が付くたびにイタチは「びくっ」として逃げ出すんです。

一方、忌避剤は2週間ごとの補充が必要ですが、雨の日でも効果が持続するのが強みです。

- 竹酢液:20倍希釈で週2回の散布が効果的

- 木酢液:100倍希釈で安全に使用可能

- 柑橘系スプレー:3日おきの散布がおすすめ

照明は一度設置すれば半年以上効果が続きますし、電気代も1日50円程度と経済的なんです。

5つの実践的な対策で愛鯉を守る方法

- 「竹酢液の散布」で臭いの壁を作る!20倍希釈がコツ

- 「不規則な水しぶき」でイタチの接近を防ぐ効果

- 「風鈴の音」で警戒心を刺激!設置場所のポイント

- 「古い漁網」を再利用した立体的な防護方法

- 「トゲのある植物」で自然の防護柵を形成する工夫

「竹酢液の散布」で臭いの壁を作る!20倍希釈がコツ

竹酢液は、イタチの嗅覚を混乱させる強力な味方です。原液を20倍に薄めて池の周囲に散布することで、イタチの侵入を効果的に防げます。

「どうしてうちの池にイタチが来るの?」そんなお悩みを抱える方は多いはず。

実は、イタチは鋭い嗅覚を持つため、鯉の匂いを遠くからかぎつけてしまうんです。

でも、竹酢液を使えば状況は大きく変わります。

散布方法は以下の3つのポイントを押さえましょう。

- 池の周囲2メートルの範囲に、夕方から夜にかけて散布

- 雨の後は必ず追加散布を行う

- 風上側を重点的に散布して、臭いの壁を作る

「これくらいなら大丈夫」と油断は禁物です。

また、竹酢液が池に入らないよう、池から30センチ以上離して散布するのがコツです。

効果は約1週間持続します。

「ぽたぽた」と地面に染み込むまで散布すれば、イタチは「ここには近づきたくないなぁ」と感じて遠ざかっていきます。

「不規則な水しぶき」でイタチの接近を防ぐ効果

突然の水しぶきは、イタチを驚かせて撃退する効果抜群の対策です。特に夜間の不規則な水しぶきは、イタチの警戒心を刺激して近づけなくさせます。

水しぶきの設置は以下の順序で行いましょう。

- 池の外周に3か所以上の散水装置を設置

- タイマーを深夜0時から明け方4時に設定

- 10分おきに不規則なパターンで作動させる

鯉は水しぶきに慣れているため、ストレスを感じることはありません。

むしろ水面に酸素が供給されて、鯉にとっては快適な環境になるんです。

ここで大切なのが、「じゃぼじゃぼ」と音を立てる水しぶきの高さ。

地上30センチほどの低い位置から、「びしゃっ」と勢いよく水を飛ばすのが効果的です。

これにより、イタチは「いつ水しぶきを浴びるか分からない」という不安から、池に近づくことを避けるようになります。

「風鈴の音」で警戒心を刺激!設置場所のポイント

風鈴の音色は、イタチの神経を逆なでする効果があります。池の周囲に複数の風鈴を設置することで、イタチの接近を抑制できるんです。

風鈴の効果を最大限に引き出すには、以下の設置方法を守りましょう。

- 風通しの良い場所を選び、高さ1メートルの位置に設置

- 池の周囲に3個以上の風鈴を等間隔で配置

- 風鈴同士の間隔は2メートル以上空ける

特に夜の静けさの中で鳴る風鈴の音は、イタチの警戒心を刺激します。

ただし、近所迷惑にならないよう、夜9時以降は取り外すなどの配慮が必要です。

「夕方までの対策で十分じゃないの?」と思われるかもしれませんが、夕方の時間帯こそイタチが活動を始める重要な時間なんです。

「古い漁網」を再利用した立体的な防護方法

古い漁網を利用すれば、費用をかけずに効果的な防護柵が作れます。不規則な網目構造が、イタチの侵入を物理的に防ぐ壁として機能するんです。

設置方法は意外と簡単です。

以下の手順で行いましょう。

- 網を2重または3重に重ねて強度を高める

- 支柱を立てて網を地上1.5メートルまで張る

- 網の下端は地面に這わせて隙間をなくす

破れた網でも、重ねて使えば十分な効果が得られます。

「がさがさ」と揺れる網の動きと、「ざらざら」とした触感は、イタチの警戒心を刺激します。

3か月ごとに張り替えが必要ですが、費用対効果は抜群というわけです。

「トゲのある植物」で自然の防護柵を形成する工夫

バラやサンザシなどのトゲのある植物で防護柵を作れば、見た目も美しく自然な防衛ラインが完成します。イタチは鋭いトゲを嫌うため、近づこうとしません。

植物選びのポイントは以下の3つです。

- トゲが鋭く、密集して生えている品種を選ぶ

- 生育の早い植物を優先して植える

- 常緑樹を混ぜて、年間を通じて防護効果を維持

「植物が大きくなりすぎて、池の管理が大変になるのでは?」という心配もあるでしょう。

でも、定期的な剪定をすれば問題ありません。

むしろ、季節ごとに花を咲かせる植物を選べば、池の景観がより魅力的になります。

「ちくちく」としたトゲの存在が、イタチにとっては越えられない壁となるというわけです。

安全で効果的な防護体制の確立

- 防護設備の設置は「近隣への配慮」が不可欠

- 夜間照明の「角度と明るさ」に要注意!

- 騒音を伴う対策は「時間帯の制限」を守って実施

防護設備の設置は「近隣への配慮」が不可欠

防護設備の設置には必ず近隣住民への事前説明が欠かせません。「急に大きな設備が建つなんて困るわ」という声が上がる前に、丁寧な説明を心がけましょう。

設置計画では以下の点に気を配る必要があります。

- 防護柵の高さは建築基準法で定められた制限内に収める

- 金網やネットの色は周囲の景観に調和した落ち着いた色を選ぶ

- 設置位置は隣地境界から50センチ以上離す

- 工事は平日の昼間に行い、近隣への音の影響を最小限に

夜間照明の「角度と明るさ」に要注意!

照明設備は上方向を避け、必要最小限の明るさに調整することがポイントです。照明の光が近隣の迷惑にならないよう、以下のような工夫が必要です。

- 照明は下向きに45度以内で設置する

- 明るさは100ルクス程度に抑える

- センサーライトの感知範囲は自宅の敷地内に限定する

- 反射板で光が拡散しないよう遮光板を取り付ける

穏やかな明かりで池を照らすのがコツです。

騒音を伴う対策は「時間帯の制限」を守って実施

音が出る防護対策は時間帯を守って実施しましょう。「ガタン」「カラーン」という音が深夜に響くと、ご近所さんの安眠を妨げてしまいます。

以下のルールを心がけましょう。

- 朝9時から夕方5時までの間に作業を限定

- 風鈴は日没後に取り外すか消音する

- 水しぶきの音は昼間のみに制限する

- 防護設備の点検は休日を避けて実施する