イタチがぶどうを荒らす被害【果実の食害と茎の損傷】完熟2週間前から被害急増!5つの対策法

【疑問】

イタチのぶどう被害はいつから始まるの?

【結論】

収穫2週間前の糖度上昇期から被害が発生し始めます。

特に8月中旬から9月下旬の期間は被害が急増するため、早めの対策が必要です。

イタチのぶどう被害はいつから始まるの?

【結論】

収穫2週間前の糖度上昇期から被害が発生し始めます。

特に8月中旬から9月下旬の期間は被害が急増するため、早めの対策が必要です。

【この記事に書かれてあること】

「ぶどうが食べられた!」「茎に傷が!」夏から秋にかけて、イタチの被害に頭を抱える方が増えています。- 果実への食害と茎の損傷という二重の被害が発生

- 被害は夜9時から深夜2時に集中して起こる傾向

- 収穫2週間前からの糖度上昇期に被害が急増

- 防護ネットと忌避剤の併用で効果的に被害を防止

- 日没2時間前までの早期収穫で被害リスクを回避

実は、イタチはぶどうの完熟する2週間前から特に要注意なんです。

果実を食い散らかすだけでなく、茎にも傷をつけてしまう二重の被害。

さらに夜9時から深夜2時までの時間帯に集中的に襲来するため、対策が後手に回りがちです。

でも大丈夫。

今回は、イタチのぶどう被害から大切な実を守る、効果的な対策方法を詳しくお伝えします。

【もくじ】

イタチのぶどう被害が深刻化!実態と被害状況

- ぶどうの果実と茎に「二重の被害」が急増中!

- 夜間の被害が「9時から深夜2時」に集中!

- 完熟果実を放置するのは「絶対にNG」の危険行為!

ぶどうの果実と茎に「二重の被害」が急増中!

イタチの被害は果実の食害と茎の損傷という二段構えの深刻な被害をもたらします。「これはイタチの仕業に違いない」と気づくのは、朝になって被害の惨状を目にしたとき。

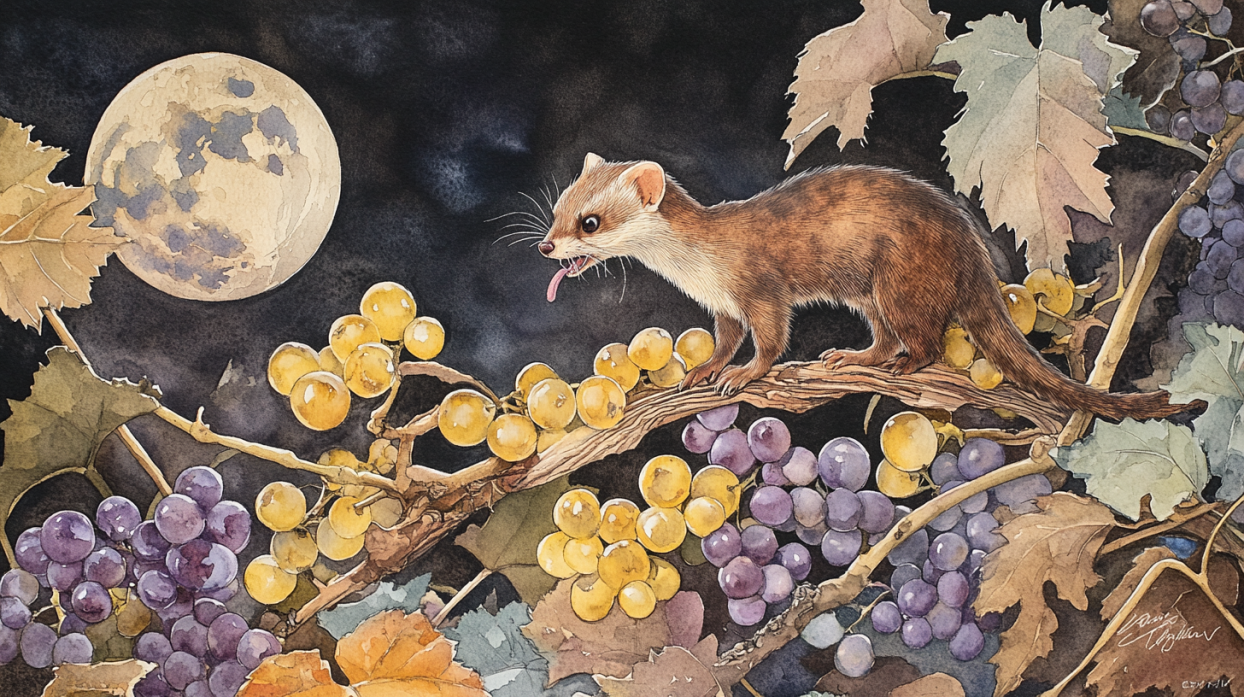

完熟したぶどうの果実がぽっかりと口を開け、中身だけが綺麗に食べられ、皮だけがぼろぼろと散らばっているのです。

まるで誰かが丁寧に中身を吸い出したかのような食べ方は、イタチならではの特徴。

さらに厄介なのが、茎への被害です。

「果実だけでも残してくれれば」という願いも虚しく、茎にもがりがりと細かい引っかき傷が付けられています。

- 果実の被害:5ミリほどの穴を開け、中身だけを食べ散らかす

- 茎の被害:鋭い爪で傷をつけ、水分を吸う

- 被害の特徴:果皮が周辺に散乱し、茎には無数の引っかき傷

夜間の被害が「9時から深夜2時」に集中!

イタチの活動時間帯は夜9時から深夜2時までに集中しています。真っ暗な夜道をこっそり歩くイタチ。

その足音は静かで、まるで忍者のよう。

「昼間は見かけないのに、なぜ毎日被害が増えるんだろう?」という謎も、この夜行性の習性を知れば納得です。

特に活発に動き回るのは、夜9時を過ぎてから。

人の気配が少なくなり、月明かりだけが頼りの時間帯です。

ぶどう畑に近づくイタチの姿は、まるで影法師のようにすうっと現れては消えていきます。

- 被害の多い時間:夜9時〜深夜2時がピーク

- 被害の特徴:静かに侵入し、素早く食害

- 活動の様子:人目を避け、月明かりを頼りに行動

完熟果実を放置するのは「絶対にNG」の危険行為!

完熟したぶどうを収穫せずに放置することは、イタチを確実に誘い寄せてしまう危険な行為です。「もう少し甘くなるまで待とう」という気持ちはわかりますが、それがイタチへの完璧な招待状に。

完熟したぶどうから漂う甘い香りは、なんと半径100メートルもの範囲に広がっているんです。

その香りは夜行性のイタチにとって、まるで光り輝く道しるべのよう。

一度美味しい餌場と覚えられてしまうと、毎晩のように訪れるようになってしまいます。

- 香りの到達距離:半径100メートル以内に拡散

- 誘引の仕組み:甘い香りが夜間に強く拡散

- 被害の連鎖:1度の訪問が継続的な被害に

- 放置の結果:1週間で収穫予定の8割が被害に

発生時期と被害の特徴を徹底解説

- 糖度上昇と共に「被害が加速」する収穫2週間前!

- 被害のピークは「8月中旬から9月下旬まで」の期間

- 雨の日は被害が減少「晴れた夜間」は要警戒!

糖度上昇と共に「被害が加速」する収穫2週間前!

収穫2週間前からぶどうの糖度上昇に伴い、イタチの被害が急激に増加します。ぶどうが甘くなり始めるこの時期、イタチの鋭い嗅覚が果実の香りを感知するんです。

被害の特徴をしっかり把握しましょう。

- 最初の兆候は、熟れ始めた果実に小さな傷がつくこと

- 糖度が10度を超えると被害が一気に加速します

- 一房のぶどうの中でも、甘みの強い果実から食べられる傾向に

- 被害を受けた果実の周りには、かじった痕やイタチの足跡が残ります

被害のピークは「8月中旬から9月下旬まで」の期間

真夏から初秋にかけて、イタチによるぶどうへの被害が最も多くなります。この時期は気温が高く、イタチの活動が活発になっているんです。

- 8月中旬から被害が目立ち始めます

- 9月上旬が最も被害の多い時期です

- 気温が25度を超える日は夜間の被害が増加します

- 暑さのピーク時は日中でも被害が発生することも

イタチはぴょんぴょん跳ねながら移動し、夜になるとごそごそと音を立てて活動するので、そういった兆候にも気を配りましょう。

雨の日は被害が減少「晴れた夜間」は要警戒!

天候によってイタチの活動は大きく変化します。雨の日は被害が少なくなりますが、晴れた夜は要注意です。

イタチは雨を嫌うため、雨天時は身を隠す習性があるんです。

- 晴れた夜は活動が3倍以上に増えます

- 気温18度以上の無風の夜が最も危険

- 雨上がりの翌日は被害が急増する傾向に

- 月明かりの強い夜は活動が活発になります

夕方から朝方にかけて、イタチの気配に注意を払うことが大切です。

対策の選び方と費用対効果を比較

- 防護ネットvs忌避剤!効果と手間の違いに注目

- 早期収穫vs完熟収穫!リスクと品質の比較検証

- 単独防除vs複合防除!予算と労力の見極めポイント

防護ネットvs忌避剤!効果と手間の違いに注目

防護ネットは設置に手間がかかる一方で確実な効果が得られ、忌避剤は手軽だけれども効果は限定的です。「どちらを選べばいいの?」という疑問にお答えしましょう。

防護ネットは一度の設置で長期的な効果が期待できます。

ネットの網目を2センチ以下にすることで、イタチの侵入を物理的に防ぐことができるんです。

費用は1平方メートルあたり800円ほどで、3年以上使えるため長い目で見ると経済的。

「設置が大変そう」と思われるかもしれませんが、休日を使って家族で作業すれば半日で完了します。

一方、忌避剤は手軽さが魅力です。

- 散布がとても簡単

- すぐに効果を実感できる

- 1回の費用が安い

「毎回の手間が面倒くさい」という声も。

年間の費用を計算すると、実は防護ネットと大差ないことが分かってきます。

結論として、本格的な栽培なら防護ネット、試験的な栽培なら忌避剤がおすすめ。

状況に応じて賢く選びましょう。

早期収穫vs完熟収穫!リスクと品質の比較検証

早期収穫は安全性が高く、完熟収穫は品質が優れています。この二つの収穫方法には、それぞれの特徴があるんです。

早期収穫は完熟2週間前に行います。

「まだ甘みが足りないのでは?」と心配になりますが、収穫後も追熟が進むため、そこそこの品質は確保できます。

何より、イタチの被害を受けるリスクがぐっと下がるのが最大の利点。

一方、完熟収穫では最高の甘みと香りが得られます。

でも「イタチに狙われやすい」という大きな課題が。

実際、完熟期の被害は早期収穫時期の3倍以上になってしまうんです。

両者を比較すると、このような違いが見えてきます。

- 品質:完熟収穫が圧倒的に優れる

- 安全性:早期収穫が断然有利

- 手間:完熟収穫は見回りが必須

- 収量:早期収穫の方が確実

目的に合わせて選択しましょう。

単独防除vs複合防除!予算と労力の見極めポイント

単独防除は手軽ですが効果に限界があり、複合防除は手間はかかるものの高い効果が得られます。実際の費用と労力を見ていきましょう。

単独防除は、防護ネットか忌避剤のどちらか一方を使う方法。

初期費用は抑えられますが、「思ったより被害が減らない」という声が多いんです。

実は、イタチは賢い動物。

一つの対策だけだと、すぐに慣れてしまうようです。

それに対して複合防除は、こんな組み合わせが効果的です。

- 防護ネット+忌避剤

- 防護ネット+風鈴

- 忌避剤+銅線

「これならぶどう作りに集中できる!」と喜ぶ声が多いんです。

予算に余裕があれば複合防除、限られた予算なら単独防除から始めるのがおすすめです。

栽培規模に応じて選択していきましょう。

イタチ被害から守る5つの対策方法

- 銅線を地上30センチに「張り巡らせる」防衛術!

- 柑橘系の香りで「寄せ付けない」環境作り!

- 多層式の「二重構造」で侵入を完全防止!

- 竹酢液の「定期散布」で被害を激減!

- 風鈴の音で「威嚇効果」を発揮!

銅線を地上30センチに「張り巡らせる」防衛術!

銅線の設置は、イタチを寄せ付けない効果的な対策です。ぴりぴりとした微弱な静電気がイタチの敏感な感覚を刺激して、近づくのを避けるようになります。

設置方法は意外と簡単。

直径1ミリほどの細い銅線を使って、ぶどう畑の周りをぐるりと囲むだけです。

「これだけで本当に効果があるの?」と思われるかもしれませんが、実はイタチの習性をうまく利用した賢い方法なんです。

銅線を張る高さは地上から30センチがちょうどよい位置。

イタチが這いつくばって通り抜けようとする高さと、ぴょんと飛び越えようとする高さの間を狙います。

設置時のポイントは以下の3つです。

- 支柱はしっかりと地面に打ち込む

- 銅線は張りすぎずにたるみを持たせる

- 途中で切れないように接続部分は丁寧に固定する

銅線は3ヶ月に1回程度、きゅっと張り直すメンテナンスも忘れずに行いましょう。

柑橘系の香りで「寄せ付けない」環境作り!

みかんやレモンの皮から出る香りは、イタチが本能的に避けたがる成分を含んでいます。この特性を利用した対策で、手軽で効果的な環境作りができます。

皮は5ミリ角ほどの大きさに細かく刻んで使います。

「どうせなら大きめでいいか」と思われるかもしれませんが、小さく刻むほど香りが強く広がるため、できるだけ細かく切るのがコツです。

散布するポイントは以下の4か所です。

- ぶどう棚の支柱の周り

- 畝と畝の間の通路

- 防護柵の内側の地面

- 収穫用の脚立を置く場所の周辺

「面倒だな」と思われるかもしれませんが、毎日の見回り時に少しずつ交換していけば、それほど手間にはなりません。

効果を持続させるコツは、皮を乾燥させないこと。

じめじめと湿った状態を保つため、夕方に水を軽く霧吹きするとぷんぷんと香りが復活します。

特に暑い日は、朝夕2回の水やりがおすすめです。

多層式の「二重構造」で侵入を完全防止!

二重の防護ネットで完璧な防衛線を作る方法です。外側と内側で網目の大きさの異なるネットを組み合わせることで、イタチの侵入をがっちりと防ぎます。

外側には網目3センチの荒いネット、内側には網目1.5センチの細かいネットを使います。

「二重にすると面倒では?」と思われるかもしれませんが、この組み合わせには重要な意味があるんです。

設置時の重要ポイントは以下の4つです。

- 外側と内側のネットの間隔を20センチ空ける

- 支柱は必ず地中50センチまで打ち込む

- ネットの裾は地面に這わせて土をかぶせる

- 支柱とネットの接点は結束バンドで固定する

まるで城の堀と城壁のような二重の守りを作るイメージです。

取り付け時のコツは、ネットにたるみを持たせないこと。

ぴんと張った状態を保つため、支柱の間隔は1メートルを目安に設置しましょう。

3ヶ月に1回は張り具合を確認し、必要に応じて張り直すメンテナンスも忘れずに。

竹酢液の「定期散布」で被害を激減!

竹酢液の独特な香りは、イタチの敏感な嗅覚を刺激して寄せ付けません。自然由来の成分なので安心して使え、散布も簡単な優れものです。

原液を100倍に薄めて使うのがちょうどよい濃度です。

「もっと濃くした方が効果的なのでは?」と思われるかもしれませんが、濃すぎると逆効果。

薄めすぎても効果が弱まるため、適切な希釈率を守ることが大切です。

散布の基本ルールは以下の3つです。

- 朝と夕方の1日2回散布する

- 地面から50センチの高さまでを重点的に散布

- 支柱の周りは特に念入りに散布する

雨が降った後は効果が薄れるため、すぐに散布し直すことをお忘れなく。

畑全体にしゅっしゅっと細かい霧状に散布するのがコツです。

風鈴の音で「威嚇効果」を発揮!

風鈴の澄んだ音色は、実はイタチを追い払う効果があります。夜行性のイタチは耳が敏感で、不規則な音を警戒する習性があるため、風鈴の音が天然の威嚇装置として働くんです。

設置場所は地上2メートルの高さが目安です。

「風鈴なんて効果があるの?」と思われるかもしれませんが、イタチの警戒心を刺激するには十分な音量なんです。

効果的な設置方法は以下の4つです。

- ぶどう棚の四隅に1個ずつ設置

- 風通しの良い場所を選ぶ

- 吹き流しの長さは30センチに調整

- 金属製の風鈴を選んで使用

深夜まで音が鳴り続けると迷惑になりかねません。

日没から夜9時までの間だけ設置するなど、時間を区切って使うのがおすすめです。

また、風鈴同士がぶつからないよう、適度な間隔を空けて取り付けましょう。

収穫期の安全対策と注意点

- 防護ネットの「二重固定」で隙間作りを防止!

- 日没2時間前までの「計画的な収穫」がベスト!

- 収穫後の残渣は「即日撤去」が鉄則!

防護ネットの「二重固定」で隙間作りを防止!

支柱との接点を二重に固定することが、完璧な防護の秘訣です。防護ネットの設置で最も気をつけたいのが、支柱との接点部分。

「ここまでしなくても大丈夫かな」と思っても、がっちり固定しましょう。

取り付け方のコツは以下の3点です。

- 支柱との接点は専用の固定具を2個重ねて留める

- 固定具と固定具の間は10センチ以内の間隔で取り付ける

- 支柱の根元から地中20センチまでしっかりと埋め込む

ぐらぐらと揺れる部分があれば、そこからイタチがすり抜けてしまいます。

日没2時間前までの「計画的な収穫」がベスト!

収穫作業は日没2時間前までの完了が鉄則です。「まだ明るいから大丈夫」と作業を続けていると、イタチの活動時間帯と重なってしまいます。

時間帯別の収穫の注意点をまとめました。

- 午前中は朝露が乾いてから開始

- 正午までに完熟果実を優先的に収穫

- 午後は3時までに作業を完了させる

焦らず計画的に、でも手早く作業を進めましょう。

収穫後の残渣は「即日撤去」が鉄則!

収穫後の片付けは、その日のうちに完了させることが大切です。落ちた実や茎の切れ端は、イタチを引き寄せる原因になってしまいます。

効果的な片付け方法は以下の通りです。

- 地面に落ちた果実は一つ残らず回収

- 切り落とした茎の残りは5センチ以下に切る

- 集めた残渣は畑から50メートル以上離れた場所で処分

さっさと片付けて、被害の芽を摘みましょう。